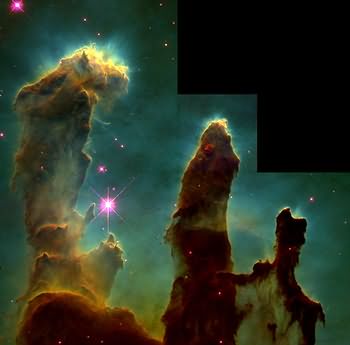

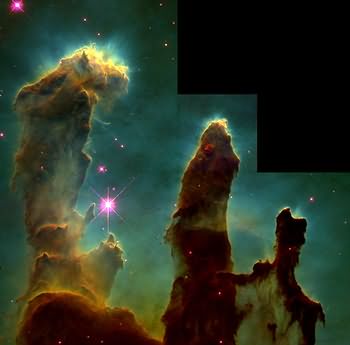

このような濃い分子雲の中で恒星が誕生する。へび座の中のわし星雲。(ハッブル望遠鏡の画像)

http://hubblesite.org/newscenter/newsdesk/archive/releases/1995/44/

| このページの目次 | |

| 第3章 銀河と恒星の歴史(2) | |

| 2. 恒星の進化 | |

| a.原始星 | |

| b.主系列星の誕生 | |

| c.巨星から脈動変光星へ | |

| c-1 太陽程度の質量恒星 | |

| c-2 太陽より質量の大きな恒星 | |

| d.白色わい星か超新星か | |

| d-1 太陽程度の質量の恒星 | |

| d-2 太陽より質量の大きな恒星 | |

| e.物質の輪廻 | |

| 3. 星団の年齢 | |

| 用語と補足説明 | |

| 参考になるサイト | |

2. 恒星の進化

a.原始星

原始宇宙は広がるにつれてだんだん冷えてくる。宇宙の中で物質の密度が高いところは分子雲(H2、CO、OH、H2O、SiO2など)をつくる。この分子雲の温度が10K〜30K程度まで下がると、ガスの圧力よりも重力が勝るようになって、分子雲は収縮を始める。この分子雲の質量は太陽の1万倍以上あると思われているが、この分子雲の中でも密度のむらがあるので、分子雲の濃い(密度が高い)ところは重力が強いので、収縮が速い。こうして分子雲は多数の塊に分裂して、恒星へと成長する。このように恒星は集団でできることが多く、星団をつくる。

現在の銀河の中では、われわれの銀河系のような渦巻き銀河では物質の密度の高い腕の部分にある分子雲が恒星誕生の場と考えられている。

このような濃い分子雲の中で恒星が誕生する。へび座の中のわし星雲。(ハッブル望遠鏡の画像)

http://hubblesite.org/newscenter/newsdesk/archive/releases/1995/44/

分子雲は収縮することによって温度が高くなっていく。こうして原始星が誕生する。原始星はその外側をとりまく分子雲に遮られているので、この段階の原始星は見えない。熱を吸収したまわりの分子雲が放射する赤外線を見ることになる。中心部の原始星の温度がある限界を超えると、まわりを取り囲んでいた分子雲が吹き飛ばされ、突然中心部の原始星が見え始める。太陽程度の質量を集めた恒星は、太陽の100倍くらいの明るさになる。この段階ではまだ重力のエネルギー(収縮することによって温度が上がる)で光り輝いている。おうし座のTタウリ星はその一つと考えられている。

その後、表面からはおもに赤外線を放出してゆっくりと収縮する。表面温度はあまり変わらないので、収縮する分だけ暗くなる。ただし中心部の温度は上がり続ける。

b.主系列星の誕生

原始星が輝き始めてから1000万年ほどたつと、中心部の温度は1000万Kを越えるようになる。すると、水素の原子核がヘリウムの原子核に転換する核融合反応が始まる。こうして重力のエネルギーで光り輝いていた原始星は、核融合反応で光り輝くことになる。主系列星の誕生である。

主系列星に段階になった恒星は、重力によって縮まろうとする力と、核融合反応(核反応)で発生する熱によって膨張しようとする力が釣り合って安定な状態になる。もし、何らかの原因で中心部の温度・圧力が下がると核反応が弱まり、発生する熱も少なくなるので中心部は縮まる。そのためにまた核反応が盛んになり、発生する熱も増えるので膨張してもとに大きさに戻る。逆に、何らかの原因で中心部の温度・圧力が上がると核反応が盛んになり、発生する熱が多くなるので中心部は膨張してもとの大きさに戻るのである。下の左図を参照。

安定なこの主系列星の状態は、中心部にたまるヘリウムが全体の質量の10%程度になるまで、恒星の寿命(一生)の90%程度の時間続く。だから、宇宙を見てみると主系列星の恒星が圧倒的に多いことになる。

初めに多くの質量を集めることができた原始星は、中心部の温度・圧力が高くなるので、スペクトル型O型やB型の主系列星になる。一方、あまり質量を集めることができなかった原始星は、中心部の温度・圧力があまり高くならないので、K型やM型の恒星になる。さらに、少ない質量(太陽の質量の8%以下、数値は「地球と宇宙の事典」(岩波ジュニア新書))では中心部の温度・圧力が上がらずに核融合反応を始めることなく(ふつうの恒星になることなく)、褐色わい星となって宇宙を漂うことになる。

HR図上の原始星から主系列星の経路は下左のようになる。例えば太陽程度の質量を集めた原始星は、まわりのガスを吹き飛ばすことによって突然に見えるようになる。つまり突然に輝き出す。そのときの明るさは太陽の100倍くらい(絶対等級0くらい)である。そしてゆっくりと縮むことによって、少しずつ暗くなる。そのとき表面温度はあまり変わらないので、HR図上では下の方に下がってくる。そしてある程度縮むと中心で核融合反応がはじまり、恒星全体は安定な状態になる。こうして太陽程度の質量を集めた恒星は、だいたいG型付近で、絶対等級5のあたりに落ち着く。

太陽より多くの質量(ガス・分子)を集めた原始星はHR図では左の上の方に、太陽のように質量を集めることができなかった原始星は右の下の方に落ち着くことになる。このようにして、恒星はHR図上では左上から、右の下に並ぶことになる。これが主系列星である。主系列星にはこのように、質量の大きな恒星ほど明るいという質量光度関係がある。

重力と核反応のエネルギーが釣り合って安定した恒星(左) HR図上での原始星から主系列星への進化(右)

主系列星の段階の恒星は非常に安定で、中心部では水素の原子核がヘリウムの原子核に変わる核融合反応が行われている。だから、だんだん中心部にはヘリウムの芯がたまってくる。このあたりから、質量による恒星の進化の道が分かれ始める。

c-1 太陽程度の質量の恒星

太陽の質量の2倍程度の恒星は、中心が放射で熱を運ぶ層、外側が対流で熱を運ぶ層になっている。中心部では水素(H)がヘリウム(He)に変わる核反応が起き、生成されたHeはだんだんとたまり芯を形成する。この芯の質量が全体の10%程度まで成長すると、外側の層は重力の押さえよりも、核反応で生じた熱による膨張の方が勝って、恒星全体が膨張する。これが巨星である。その際表面温度はあまり変わらないので、恒星全体の明るさが増す。HR図上では上の方に移行することになる。ヘリウムの芯は内部に熱源がないので収縮する。

このようになってくると恒星全体が不安定な状態になり、そのうち振動を始めるこれが脈動変光星である。この振動が大きくなり、外側の層が剥がれて広がっていくようになる。こうした恒星は惑星状星雲を外側に持っている。

惑星状星雲:国立天文台(http://www.nao.ac.jp/Gallery/Nebulae/ngc6781.jpg)

c-2 太陽より質量の大きな恒星

太陽より質量の大きな恒星は、中心部に対流の層があり、その外側に放射層という具合に、太陽程度の質量の恒星と内部構造が逆になっている。そこで、中心部にHeができても、Hとかき混ぜられるので、中心部のHeの濃度は太陽程度の恒星より小さい。しかし、いずれにせよHeの芯ができて成長してくる。

質量の大きな恒星ではできてくるHeの量も多く、その中心部の温度・圧力はヘリウムの芯が収縮することによって、He自身が核融合反応を始めるようになる。こうしてHeよりも重い炭素(C)や酸素(O)ができる。さらにはそのCやOがつくる芯の中心部の温度・圧力が上がりさらに重い元素Oやネオン(N)が、そして次にケイ素(Si)やマグネシウムがという具合に、恒星は玉ねぎ状の構造になっていく。

そのとき温度を下げながら膨張する。膨張しても、温度が下がっているので恒星全体の明るさはあまり変化しない。HR図上では右のように移行する。そして膨張によって外側がきわめて希薄になると、熱の流出を妨げるものがなくなるので、今度は明るくなっていく。HR図上では右の上に移行する。こうして質量の大きな恒星も巨星になる。

そして、質量の小さい恒星と同じように脈動を初め、外側の質量を放出するようになる。

恒星の進化と内部構造:「星と銀河の世界」(岩波書店、1984年)から作成

HR図上での進化の経路:「星と銀河の世界」(岩波書店、1984年)から作成

d-1 太陽程度の質量の恒星

太陽程度の質量の恒星では、巨星-脈動変光星となり、外縁を吹き飛ばした中心部が余熱で光る白色わい星となっていく。白色わい星は、超高密度、すなわち電子の密度が大変に大きい。この電子は温度に関係なく超高速で運動している。白色わい星はその電子の圧力(縮退圧)で支えられている。質量の大きな白色わい星ほど、小さく縮んで、すなわち電子がより高速で動き回って大きな縮退圧を出し、それによってつぶれないようにまわりの質量を支えている。だが、太陽の1.4倍以上の質量になると、その質量を支えるためには電子は光速以上にならなくてはならない。われわれの宇宙では、光速以上の速さで動くことはできない。つまり白色わい星の質量は太陽の1.4倍以上にはなれないことになる。この限界を明らかにしたチャンドラセカールの名を取って、これをチャンドラセカールの限界という。では、この限界を超えてしまうとどうなるのだろう。こういう状態になったら自分の質量を支えられずに恒星全体が崩壊して、超新星星爆発を起こすと考えられている。

チャンドラセカールついては、宇宙航空研究開発機構のスペースノート参照。

http://spaceinfo.jaxa.jp/note/kagaku/j/kag0211_chandrasekhar_j.html

太陽質量の8倍程度の恒星までは、巨星段階で外縁部を吹き飛ばすことによって、その残った中心部が白色わい星なるといわれている。

さらにはその余熱もなくなれば、光も出さない暗黒わい星となり宇宙を漂うことになる。

d-2 太陽より質量の大きい恒星

質量の恒星は、中心部でより重い元素をつくる核反応が次々に起こる。そして最後に鉄までができる。鉄元素の原子核は安定なので、それ以上は核反応が進まない(鉄よりも軽いと核融合反応でエネルギーを生み出し、鉄よりも重いと核分裂反応でエネルギーをうみだす)。だから、中心部には鉄がどんどんたまってくる。鉄の中心核の質量が増し、さらに温度が50億Kを越えると、鉄の原子核は熱を吸収しながら、ヘリウム13個と中性子4個に分解してしまう。つまり、中心部の温度・圧力が急に下がり、まわりからの圧力を支えられなくなる。こうして恒星は一挙に崩壊する。そしてその直後、今度はその反動で大爆発が起こる。これが超新星(II型)である。II型超新星爆発は種族Iの恒星が起こすという。I型超新星についてはこちらを参照。

一生の最期に超新星の爆発を起こすような重い恒星でも、さらに質量によってその最期が異なる。比較的軽いものは、超新星のあとに何も残さずに飛散し、もう少し重い恒星が超新星爆発で残った中心部はパルサーとなり、もっと重いとブラックホールになるのである。

e.物質の輪廻

宇宙の初期にできた元素はおもに水素とヘリウムで、その割合は7:3だったという。そして、恒星の内部では鉄までの元素が合成される。また超新星の爆発によって鉄よりも重い元素が合成される。そして、こうした元素は宇宙にまき散らされる。

われわれ人類の体の中、つまりわれわれの地球、そして太陽系の中には鉄よりも重い元素が存在している。これはつまり、われわれをつくっている元素は、かつてどこかの超新星爆発によってできた元素が材料になっている。われわれはどこかの恒星で輝いてた時代があることになる。

太陽は超新星爆発を起こさず静かに、最期は白色わい星、そして暗黒わい星となりその活動を終える。太陽のまわりを回っている地球は、いったんは巨星になった太陽によって表面を焼かれ、そして冷たくなった太陽のまわりを冷たい天体として回り続けるであろう。

だが、超新星爆発でできた元素を材料とした恒星の中には、再びその最期に超新星爆発を起こすものもある。こうして宇宙はだんだんと重い元素によって“汚染”されていく。

恒星の進化と物質の輪廻(「宇宙地球科学」(東京大学出版会、1975年)をもとに改変。

3. 星団の年齢

恒星は分子雲中で同時にたくさん誕生することが多い。こうして星団ができる。だから、一つの星団に属している恒星はほぼ同時にできた、つまり年齢がほぼ同じであると考えられる。ところが恒星はその質量の3乗から5乗に比例するエネルギーを出している。だから、恒星の寿命は質量が大きな恒星ほど短い。つまり進化が速い。

恒星は誕生後まもなくいっせいにHR図上の主系列領域に落ち着く。落ち着く先は質量の大きなものは左の上の方、質量の小さなものは右の下の方であった(主系列星の誕生参照)。しかし、星団ができてから数千万年たつと進化が速い左上のO型が、ついでB型などの重い恒星が巨星へと移行を始める。さらに数億年から数十億年たつともう少し軽いA型が、さらに時間がたつとF型が巨星に移行を始める。G型の恒星が(太陽)が巨星に移行し始めるのは、誕生後80億年以上たってからといわれる(だから、当面太陽が巨星になって地球が飲み込まれるという心配はしなくてもよい、太陽の年齢はまだ50億歳程度なので)。

だから、星団に属する恒星に対してHR図をつくってやり、その主系列星のどのスペクトル型の恒星が巨星に移行し始めているかによって、その星団の年齢を、つまりその星団に属している恒星の年齢を推定することができる。

例えば下のそれぞれの星団のHR図を見てみる。星団Yはまだ全部の恒星が主系列星である。星団ZはA型の恒星が右の方に移行して巨星になっている。XはF型の恒星が上に移行して巨星になっている。つまり、星団Yは誕生後間もない恒星が集まった新しい星団、Zは数億年程度の年齢を持つ星団、Xは数十億年以上前にできたの古い星団であることがわかる。すなわり古い順に並べるとX(一番古い)→Z→Y(一番若い)ということになる。

2003年度センター試験地学IBより

散開星団と球状星団では、そのHR図が上のように違っている。このようなことから、球状星団は年老いた恒星からなる古い星団、逆に散開星団は若い恒星からなる新しい星団であることがわかる。新しい星団である散開星団に属する恒星(種族I)は、超新星爆発などによって宇宙にまき散らされた元素(鉄よりも重い元素)を材料にしてできている。一方、球状星団に属する恒星(種族II)はまだこうした主元素によって宇宙が汚染される前にできたので、あまり重い元素は含んでいない。こうして、種族Iと種族IIの恒星を構成している元素の内訳の違いができる。こうした化学組成の違いが、同じケフェイド変光星でも種族によって明るさの違いをもたらすことになる。種族Iのケファイド変光星の方が、同じ変光周期でも種族IIのものより少し明るいのである。

重力のエネルギー:ものを高いところから落とすことによってエネルギーを得ることができる。例えば水力発電は高いところから水を落とし、その勢いで発電タービンを回し(重力のエネルギーを運動のエネルギーに転換し)、それによって発電する(電気エネルギーに転換する)。エネルギーの最終的な形は熱である。分子雲が縮まることによって(一つ一つの分子が中心部に落ち込むことによって)、分子同士が激しく衝突し、熱を発生する。

宇宙航空研究開発機構の「オンライン・スペースノート」:http://spaceinfo.jaxa.jp/note/note_j.html