第4章 地磁気(2)

| 目次 | ||

| 5. | 地磁気の成因 | |

| a. | 永久磁石説 | |

| b. | 電磁石説 | |

| 6. | 古地磁気学 | |

| a. | 熱残留磁気 | |

| b. | 堆積岩の残留磁気 | |

| 7. | 古地磁気学からわかること | |

| a. | 地磁気の逆転 | |

| b. | 磁極の移動 | |

| c. | インドの北上 | |

| d. | 日本列島の折れ曲がり(日本海の誕生) | |

| 用語と補足説明 | ||

| この章の参考になるサイト | ||

5. 地磁気の成因

a. 永久磁石説

鉄やニッケルという金属は永久磁石になる性質を持っている。そして、地球の核(外核、内核)は鉄やニッケルからできている。だから、その鉄やニッケルが永久磁石になっているという説である。

しかし、永久磁石となった鉄やニッケルはある温度(キュリー温度)を越えると、突然に磁石の性質を失う。このキュリー温度は鉄で770℃、ニッケルで360℃である。地球の外核や内核の温度はよくわかっていないが、たぶん数千℃、いくら地球内部では超高圧になっているとはいえ、圧力に伴うキュリー温度の上昇はそれほどではないので、外核・内核では少なくとも鉄やニッケルのキュリー温度をはるかに超えていることは確かである。

だから地球が永久磁石となっているという考えは否定される。

b. 電磁石説

永久磁石がダメだとすると、あとは電磁石ということになる。地球の核(外核、内核)は鉄やニッケルなので、電流が流れることができる。電流が流れれば磁場が発生する。これについては、「電磁誘導について」のページを参照。

では、どのような電磁石を考えればいいのだろう。地球内部の電磁石については、下図のようなモデルが考えられている。

図の(1) 軸をつけて回転できるようにした金属円盤に、図のようにブラシ(円盤や軸に接している部分)を介して回路になるようにコイルを巻いておく。コイルは図の向き。 (2) 円盤を上から下に貫くような磁場(青色)を与えて、図の向きに金属円盤を回転させる。 (3) 磁場の中で金属(導体)が運動するので、金属円盤上では円盤の外側から内側に向かって起電力が生ずる。 (4) この結果、電流が矢印のように流れる。 (5) 円盤の下の円形回路を流れる電流によって生ずる磁場の向きは緑色の矢印の向きである。これは、発電を続けるための磁場の向きと同じである。

このような、発電に必要な磁場を自分で作りながら発電する発電機(自己励起型発電機、self exciting dynamo)が地球の内部に存在すると考えられている。注意しなくてはならないのは、こうした発電機は永久機関(エネルギーの補給なしに永久に動く)ではないという事である。初めのタネとなる磁場((2)図)は必要だし、円盤の回転という形でエネルギーを補給している。

またもちろん、このような形の“発電機”そのものが地球の内部に埋まっていて、それが動いているのではない。液体である外核の対流が、うまい具合にこのような自己励起型の発電機としてはたらいていると考えられているのだ。具体的にどのような対流によって、このようなうまい具合の自己励起型発電機になるのかはよくわかっていない。しかし、ようやくその手がかり、核の様子が見え始めてきた段階である。

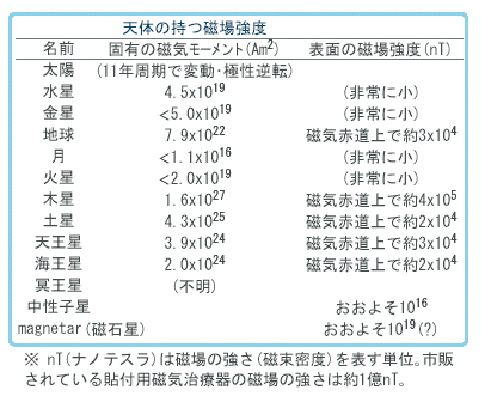

地球以外にも、磁場を持つ惑星(天体)はたくさんあるが、それらもこのような自己励起型発電機を内蔵していると考えられている。

ともかく、地磁気の成因が液体である外核にあるとすれば、地磁気の永年変化の速さやも液体部分にその成因があるとすれば簡単に説明がつく。さらに、非双極子部分の西方移動も、液体の外核の動きがマントルや地殻の回転(地球の自転)に対し、少し遅れるということで説明もつく。地球電磁石説はこうしたこととも調和的である。

6. 古地磁気学

a.熱残留磁気

鉄やニッケルに磁場をかけると、その磁場を取り除いても磁石の性質を保つ(ただし、軟鉄はダメ)。これを残留磁気という。この残留磁気はもとの磁場と比べると、大変に弱いものである。

しかし、キュリー温度付近で磁場をかけると非常に強く磁化される。そして冷えてしまうと外部の磁場にはあまり影響されなくなる。これを熱残留磁気という。キュリー温度付近では磁区が動きやすくなっていて、その状態で磁場をかけると磁区の向きがきれいに揃うのである。そして、温度が低くなると磁区が動きにくくなってしまうので、外部磁場の変化にはあまり影響されなくなる。

これは地球科学にとっては大変に都合のいい現象である。つまり、マグマ中に含まれる鉄やニッケルの粒は、1000℃以上のマグマが噴出して急に冷えるときに(火山岩ができるとき)キュリー温度を通過する。これは、そのキュリー温度を通過した時点での地球磁場を記録するということである。しかも、火山岩は年代測定(マグマが冷えて火山岩になったのは何年前か)がしやすい岩石である。だから、地球磁場の過去の変化の様子は、火山岩の熱残留磁気を調べればよいということになる。つまり、火山岩の年代と熱残留磁気を調べると、その時代の全磁力(これはじつは難しい)、偏角、伏角がわかるということである。偏角、伏角がわかれば、その時代の磁極の位置の推定もできる。

問題は火山岩を産する地域、つまり火山が分布する地域は地球上では非常に限られているということである。つまり、昔の地球の磁場の様子を研究しようとしても、得られるデータの地域が非常に限られてしまうということである。

火山岩の熱残留磁気、マグマが噴出したときの地球の磁場を記録している。

http://www.sci.csuhayward.edu/~lstrayer/geol2101/2101_Ch19_03.pdf

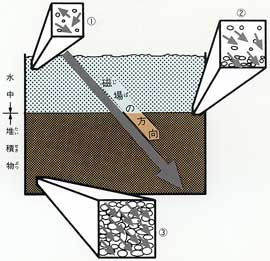

b.堆積岩の残留磁気

海の底で堆積した堆積物が固まってできる堆積岩には、熱残留磁気を獲得する機会がない。しかし、静かな海に運搬されてきた粒子が沈殿する時を考えると、その粒子の中に含まれる小さな磁石(永久磁石になっている粒)は、その時の地球の磁場の向きに並ぶ確率が高い。このようにして、堆積岩にも残留磁気が残っていることが多い。ただし、確率が高いというだけで、熱残留磁気を獲得するするときにように、きれいに磁石となっている粒子の向きが揃うわけではない。だから堆積岩のきわめて弱い残留磁気を測定するためには、超高感度の磁力計が必要である。

堆積岩が残留磁気を獲得するメカニズム:国立科学博物館

http://www.kahaku.go.jp/special/past/pithe/pithekan/itugoro/itugoro03.html

7. 古地磁気学からわかること

こうして、世界中から集められた岩石と、その残留磁気を調べることによって、過去の地球磁場の姿が明らかになってきた。このような、古い時代の地球の磁場を研究する学問を古地磁気学という。

堆積岩からも、古い時代の地球磁場の記録が読み取れるようになったので、世界中の岩石から古地磁気のデータが集まり、古地磁気の様子がわかるようになってきた。

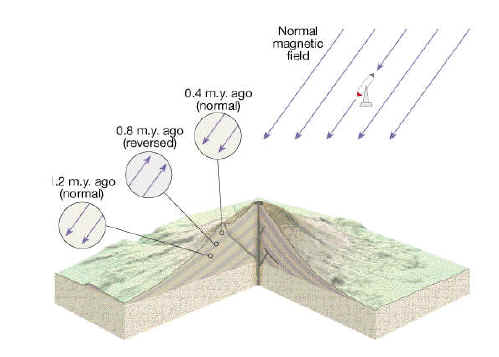

a. 地磁気の逆転

地球の磁場は現在は北極近くに地球磁場のS極が存在している。しかし、過去においては逆に北極近くに地球磁場のN極が存在していた時代もあったことが明らかになった。

古くは日本の松山基範(もとのり、1884年〜1958年)が、1926年に兵庫県の玄武洞の岩石(玄武岩)が現在の地球の磁場と逆向きに帯磁していることを発見し、その後州,九州,朝鮮,中国東北部の36地点から採取された岩石の磁化方位が測定したところ、その中にも逆向きに帯磁している岩石があった。そこで松山は地球の磁場の逆転(反転)を唱えた(1929年)。それより以前の1906年、フランスのブリュンヌ(ブリューン)は現在の地球の磁場と逆向きに帯磁している岩石を発見している。

1950年代、イギリスを中心に古地磁気学が発展する。そしてようやく、松山基範が唱えた地磁気の逆転が確認された。

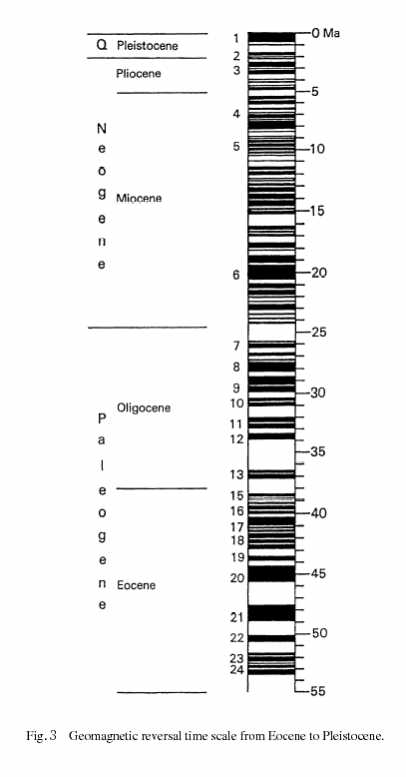

地磁気は、数十万年間安定した時期(Epoch)があるが、突然逆転して向きがまったく逆になる。この安定した期間には、現在のブリュンヌ期(ブリュンヌ正磁極期)、その前の松山期(松山逆磁極期)、ガウス期(ガウス正磁極期)と、地磁気の研究に大きな足跡を残した人の名が付いている。

さらに細かく見ると、安定した時期の中にも短い時間逆転する事もある(Ivent)があることがわかった。この磁場が逆転に要する時間はせいぜい数千年という短い時間であることもわかってきた。また逆転の様子は、地磁気(双極子)がそのままの強さでクルンと回転するのではなく、ある向きの磁場がだんだん弱くなっていき、逆向きの磁場がだんだん成長するということもわかってきた。つまり、その途中で地球磁場のない時期(ごく短いが)があることになる。これは地球上の生命にとって一大事と考えている人もいる。

現在あと1000年程度で地球磁場がなくなるほどの速さで地球の磁場は弱くなっている。まさに現在、地球の磁場は逆転しつつあるのかもしれない。

|

|

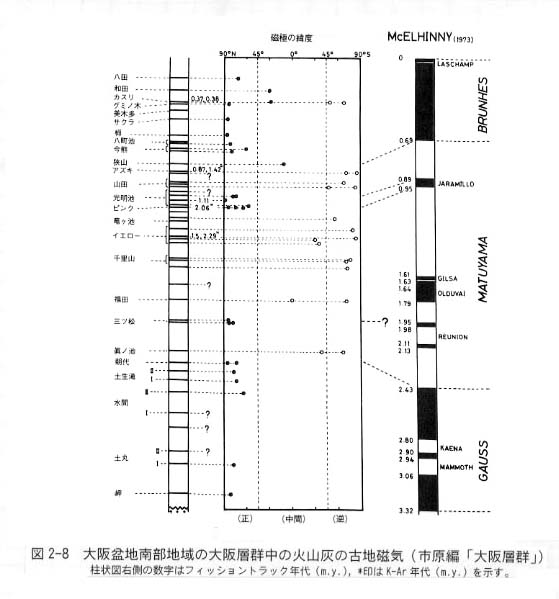

| 地磁気の逆転の歴史(MATUYAMA期の名が見える、黒い部分が現在と同じ向きの時代、白い部分が逆向きの時代。:地震調査研究推進本部 http://www.hp1039.jishin.go.jp/danso/OsakaFu3/figures/f2-8.jpg |

もっと古い時代の地磁気。逆転を繰り返していることがわかる。paleoceneは約6500万年前〜5500万年前。:愛媛県総合博物館西山慶尚氏。 http://www.sci-museum.niihama.ehime.jp/bulletin/02/02-nishiyama.pdf |

b. 磁極の移動

地磁気の偏角から、磁極がその場所からどの向きにあるかがわかる(磁針が指す向きに磁極がある)。また伏角から、磁極までの距離(磁極を地理的極としたときの緯度)がわかる。こうして過去の磁極の位置を調べると、現在の地球の磁極位置と異なることがわかる。だから、時代を追って磁極の位置を調べると磁極移動の曲線が描ける。ただし、注意しなくてはならないのは、磁極移動の曲線が描けたからといって、磁極が動いた証拠にはならないということである。磁極は動かずデータを採集した場所(大陸)の方が動いたかもしれないからである。

地磁気の成因と地球の自転の間には密接な関係があるとも思われていて、地軸と地磁気の双極子(棒磁石)の傾きはそれほど大きくなったことはないだろうと考えれている。つまり、地磁気の極はつねに地理的な極の近くにあっただろうと思われている。

ともかく、古地磁気の偏角から当時の地磁気の極の向き=極の向き、古地磁気の伏角から、地磁気の極に対する緯度(つまりたんなる緯度)がわかる。

下図は、古地磁気から大陸は動かなかったとしたときの、磁極の移動の求め方の模式図である。2億年前の古地磁気のデータが得られるA1、B1地点のデータから、2億年前の磁極の位置がわかる(青点線、青点)。また、1億年前の古地磁気のデータが得られるA2、B2地点のデータから、1億年前の磁極の位置がわかる(緑点線、緑点)。この二つの磁極の位置を結べば、磁極の移動曲線になる(赤線)。もちろん、もっと細かい時間間隔のデータが得られればより正確な磁極の移動曲線を描ける。

※ 当然、このような長い時間の間には磁極逆転が何回も起きている。だから磁極はN−S−N−S…と何回も変わっている。

|

今度は二つの大陸X、Yで古地磁気を調べる。下図のように、X大陸のデータから描ける磁極移動の曲線(青線)と、Y大陸のデータから描ける磁極移動の曲線が一致しない。地球の磁場はおおきくみれば双極子(棒磁石)である。つまり、磁極が複数あったとは考えにくい。だからこの極移動曲線の不一致は見かけ上のもので、データを乗せている大陸の方が相互の位置関係を変えたとしか考えられないのである。磁極の移動曲線が一致するように大陸を動かせば、大陸がどのように移動して今日の位置になったのかがわかる。これは大陸移動説の復活につながった重要な研究であった。

|

c. インドの北上

インドの古地磁気の伏角の値を見ると、約1億年前はS極が64°も下を向く、つまり南半球と同じ状態であることがわかる。これが現在はN極が25°下を向く間で変化している。つまり、インドははるか南方から北上して、赤道を越えアジア大陸に衝突したことになる。この衝突のために、ヒマラヤ山脈とチベット高原の隆起が起きたと考えられている。南緯45°から北緯13°まで(緯度で約60°の差とすると、その移動距離は地球半径にほぼ等しい=6400km=6.4×108cm)、1億年間(108年間)かけてまっすぐ上昇したとすると、1年間で6.4cmの割合で移動してきたことになる。

|

白亜紀(約1億年前) |

S64°(S極が下を向く) |

南緯45°に相当 |

|

古第三紀(約4000万年前) |

S26°(S極が下を向く) |

南緯13°に相当 |

|

新第三紀(約1000万年前) |

N17°(N極が下を向く) |

北緯8.7°に相当 |

|

現在 |

N25°(N極が下を向く) |

北緯13°に相当 |

この大衝突の小規模版が、伊豆島(現在の伊豆半島)の衝突である。現在の伊豆半島も、かつてははるか南方にあった火山島だったのだが、50万年ほど前に日本列島に衝突して日本列島の一部である伊豆半島になった。この衝突のために、南アルプスや丹沢山塊の隆起が起きた。この隆起は現在も続いている。

これらのことは、プレートテクトニクスの項参照。

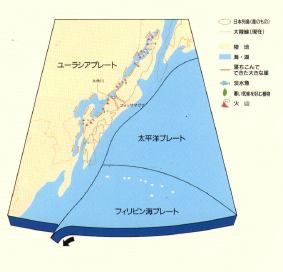

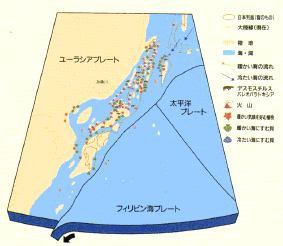

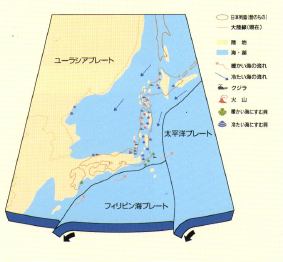

d. 日本列島の折れ曲がり(日本海の誕生)

日本の2000万年以上前の古地磁気を調べると、東北日本(東日本)では大きく西偏、西南日本(西日本)では大きく東偏というデータが出る。さらに伏角のデータから、日本はもう少し北にあったことも推定できる。

これら古地磁気のデータから考えると、1500万年以上前の日本はアジア大陸の東縁の一部であった。それが1500万年前ころから急にアジア大陸から分離を始め(日本海の拡大が始まり)、東北日本は反時計回りに回転しながら南下し、西南日本は逆に時計回りに回転しながら南下して、現在の位置に至ったことがわかる。

このように考えれば、下の図のようにかつてはきちんと北を向いていた古地磁気(残留磁気)が、こうした日本列島の移動・回転によって現在のように、東北日本では偏角が大きく西偏、西南日本では偏角が大きく東偏になったことも理解できる。

これをもう少し詳しく見たのが下図である。

|

|

|

|

| 2500万年前の日本、まだアジア大陸にくっついている。 | 1500万年前、アジア大陸から分裂し、日本海ができる。 | 1200万年前、東北日本は反時計回り、西日本は時計回りに回転しながら南下する。 | 400万年前、ほとんど現在の日本列島になる。 |

| フォッサマグナ博物館:http://www.city.itoigawa.niigata.jp/fmm/(2008年12月1日現在、上の図が見あたりません) | |||

永久磁石と磁区:鉄やニッケルなどは磁石に吸い付く性質がある。このような磁石に吸い付くものを強磁性体という。強磁性体は細かい磁区という小さい磁石が集まってできている。ふだんは磁石の性質を示さない鉄やニッケルも(下左図)、近くに磁石を持っていくとその磁区の向きが揃うため(下右図)、全体としても磁石の性質を示すようになり、磁石に吸い付くのである。なお、下の図の磁壁とは磁区と磁区の境界のことである。

じしゃく忍法帳:TDK

http://www.tdk.co.jp/techmag/ninja/daa00563.htm

キュリー温度:永久磁石がある温度で突然に磁石の性質を失うことを発見したのは、ピエール・キュリー(仏、1859年〜1906年)で、その名を記念してこの温度をキュリー温度という。永久磁石になっているものの温度を上げていくと、だんだんと磁区の向きがバラバラになっていき、キュリー温度を超えると完全に磁区の向きが無秩序になり、全体としての磁石の性質を失うのである。

なお、ピエール・キュリーは他にも、石英の結晶(水晶、quartz)に圧力をかけると電圧が発生する(ピエゾ電気)という現象も発見している。この現象は現在のquartz時計(クォーツ時計)にも応用されている。

また、ピエール・キュリーの妻が、マリー・キュリー(ポーランド、仏、1867年〜1934年)である。マリー・キュリーは強い放射能を持つ元素ポロニウム(マリーの故国ポーランドを記念した名)とラジウムを発見した。

ピエールは交通事故死(暴走した馬車に轢かれた)、マリーは放射線障害と思われる白血病で死んだ。夫妻で1903年にノーベル物理学賞(マリーは女性初の受賞)を受賞した。さらにマリーは、1911年にノーベル化学賞も受賞している。

さらに、キュリー達の娘の一人イレーヌ(1897年〜1956年)と結婚したジョリオ(1900年〜1958年)はキュリー姓を名乗り、イレーヌとともに1935年にノーベル化学賞(人工的に放射性元素を作った業績)を受賞している。イレーヌも白血病で死んでいる。

ジョリオはフランスの核物理・原子力の指導的立場にあったが、政治的な立場(共産主義に共鳴していると思われた)により、1950年にフランス原子力委員会の委員長を解任された。その後、平和活動を精力的に行った。

磁場を持つ惑星(天体):磁場を持つ惑星に共通することは、ある程度以上の大きさであることと、自転が速いということである。

惑星がある程度大きいということは、その中心は融けた金属(鉄、ニッケル)の核が存在する可能性が高いということである。地球よりかなり小さい月、水星、火星には液体金属の核はないと思われる。もっとも、木星〜海王星はその主成分である水素が、表面から中に行くに従って高まる圧力のために、液体金属状態(液体金属水素)になっている部分があり、それが地球の外核と同じような役割を果たしていると思われる。つまり、電導性の流体部分があるという共通点がある。金星は地球とほぼ同じ大きさなので液体金属の核はあるだろうが、自転が遅い。月や水星は自転も遅い。

自転が速いということは、それによるコリオリの力(転向力)が強いということである。そのコリオリの力が、電導性流体部分の、単純ではない複雑な対流のパターンを作り、それが自己励起型発電機になるだろうと考えられている。

下の表を見ると、上の条件は正しいと思われる。

京都大学理学研究科地球電磁気世界資料解析センター

http://swdcwww.kugi.kyoto-u.ac.jp/wdc/pdf/pamphlet/wdc_pamp.pdf

このような、電磁気学と流体力学を融合した分野を研究する学問を電磁流体力学(Magnetro Hydro Dynamics、MHD)という。応用面としては、現在の火力・原子力による発電方法、つまり熱→水蒸気→タービンの回転→発電という間接的な発電ではなく、電導性流体(例えばプラズマ)の運動を直接電気に変換する発電方法(MHD発電)なども研究されている。ふつうの火力発電所の効率、つまり石油・石炭を燃やしたときの熱エネルギーが電力になる割合)はせいぜい40%、最新鋭のガス発電機でも50%程度、それがMHD発電では60〜80%といわれている。

超高感度磁力計:地球の磁場の成因として、永久磁石説はあっさり否定された。しかし、電磁石説ではない別の説が登場したこともある。それを提唱したのはノーベル物理学賞も受賞したイギリスのブラケット(英、1897年〜1974年)である。彼は「回転する物体は磁場を発生する」(※1)という仮説を立てたのだ。ブラケットは自分の仮説を実証するために、超高感度磁力計を開発した。しかし、残念なことにどんなに質量の大きな物体を高速で回転しても磁場は発生しなかった。このみずから開発した実験器具を使った実験結果により、ブラケットは自分の仮説をみずから否定した(※2)。

しかし、この実験のために開発した超高感度の磁力計は、堆積岩の弱い残留磁気の測定におおいに活躍することになる。実際ブラケットやランコーンたちのイギリスの物理学者は、この磁力計を用いて精力的に堆積岩の残留磁気の測定・研究を行った。1950年代のことである。そして、これがウェゲナーの大陸移動説の復活につながる。ブラケットやランコーン達が世界中から岩石のサンプルを集めることができたのは、かつてイギリスが世界中に植民地を持っていたことと無縁ではない。

※1 なぜ物体が回転すると磁場を発生するかについてはブラケットは何もいってはいない。これは、質量があれば引力を発生するというニュートンの立場と同じである。ニュートンも、なぜ質量があると引力が発生するかについてはいっていない。なぜ質量があると引力が発生するかについては、現在の物理学でも解答がでていない。というより、この宇宙(われわれの宇宙)の性質として、質量は引力を伴うものだと解釈されている。

※2 このような研究態度は立派である。「…でない」ということを立証するのは非常に難しい。また、自分の仮説を否定することも大変なことである。しかし、ブラケットは自分で実験器具までを開発してそれを成し遂げた。彼に続く人達は、同じような仮説を考え、それを試す必要がなくなったのである。

地球の磁場と生命:地球の磁場は、太陽表面から飛び出してくる荷電粒子(陽子、ヘリウムの原子核、電子)に対して、防御壁(シールド)の役目を果たしている。つまり、地球に磁場がないと、こうした荷電粒子が地表を直撃し、地表で暮らしている生物に大打撃を与えるという考えが成り立つ。なにしろ、ヘリウムの原子核の流れは放射線でいえばα線、電子の流れはβ線である。

だが、地球の磁場がなくなっても、地球大気の電離層が第2のシールドとしてはたらくので、それほどの心配はないという考えもある。なにしろ、地球の磁場は結構しばしば逆転している、つまり逆転するときにはしばしば0(ゼロ)になっているのに、そのたびに生物の大絶滅が起きている証拠はないからである。

伏角と緯度:ある場所での伏角をI、磁極を地理的な極としたときの緯度φ(ファイ)との関係は、tanI=2cotφ(cotI=(1/2)tanφ)。なお、tan(タンジェント)とcot(コタンジェント)については、三角比と三角関数のページを参照。

地磁気とは? : 京都大学大学院理学研究科地磁気世界資料解析センター

地磁気ってなに? : 国土地理院地磁気測量ホームページ