http://www.rist.or.jp/atomica/data/fig_pict.php?Pict_No=08-01-01-02-03

化学エネルギーで生命を維持しているわれわれ人類が(地球型生物が)、本当に核エネルギーを制御できるであろうか。

(1) 放射能と放射線

物質が放射線を出すときに、その物質は放射能を持つという 。放射能を持つ物質は自然界にもごく微量存在しているが、原子炉を運転すると(原爆・水爆が爆発しても)、放射能を持ったさまざまな物質が大量に生み出されてしまう。つまり、核燃料(ウラン235やプルトニウム239)を核分裂させてエネルギーを発生させるためには、中性子(中性子ビーム)が必要だし、ウラン235やプルトニウム239の原子核が核分裂したときに、複数の中性子が発生する(そうでなければ核分裂の連鎖反応は起きない)。また、原子炉の中でウランなどが中性子を吸収してできるアメリシウムやカリホルニウムなどの元素も中性子を放出する。さらに、ウランやプルトニウムが核分裂して新しくできた不安定な状態にある元素や、中性子を吸収してエネルギーの高い状態になった元素の原子核が、より安定な、エネルギーの低い状態になるときに原子核から放出される放射線がアルファ線、ベータ線、ガンマ線である。

放射線には、下の図のように様々なものがある。

|

| 原子力百科事典 http://www.rist.or.jp/atomica/data/fig_pict.php?Pict_No=08-01-01-02-03 |

図4-12 放射線の透過力原子力AtoZ http://www.enecho.meti.go.jp/genshi-az/index.html

放射線の透過力についてみてみると、アルファ線とベータ線は透過力が弱いが、ガンマ線や中性子線は透過力が強い。なかでも中性子線は鉛やコンクリートでも十分でなく、水(に含まれる水素の原子に衝突させて)でエネルギーを吸収させるためホウ酸水など使って遮蔽する。

放射能の強さは、元素によって決まった半減期ごとに1/2に減っていく。半減期については、4・2の(1)参照。

放射能の強さはベクレル(Bq)という単位で測る。一方、人体の被曝量(放射線を浴びた量)はシーベルト(Sv)という単位で測る。人は年間で、自然界から0.001Svから0.002Sv(1mSvから2mSv)を浴びているといわれている。X線撮影の場合はいろいろ条件によって変わるが、おおよその目安は下の表を参照。原子力百科事典では歯科撮影6mSv/枚、胃・十二指腸撮影9mSv/枚、乳房撮影60mSv/検査という値も出ている。

医療で受けるX線の量:放射線科学センター暮らしの中の放射線http://rcwww.kek.jp/kurasi/page-48.pdf

補足1:被曝量の強さ

以前、被曝量はレム(rem)という単位で測った。1Sv=100rem。

補足2:飛行機での被曝

高度1万mの上空を飛ぶジェット機では、大気の底(地表)よりも強い宇宙線を浴びる。日本−アメリカの路線の1回のフライトの実測値の平均は約0.045mSv(飛行時間は約13時間)であった。乗務員が年間800時間飛行するとすると、2.8mSvの被曝、すなわち一般人の限界線量(次の(2)参照)を超えてしまうことになる。

(この補足2は「山と空と放射線」(野口朋和、リベルタ出版、1996年)を参考にした)

(2) 放射能の危険性

放射線を浴びると、原子・分子から電子がはじき飛ばされ(イオン化し)、それが生物の遺伝情報が入っているDNAの場合、DNAの鎖が破壊されたり、2本の鎖をつなぐ塩基が壊されることがある。被曝したあとすぐに(せいぜい数週間後に)出る急性障害と、数年、場合によっては数十年後に出る晩発性障害がある。

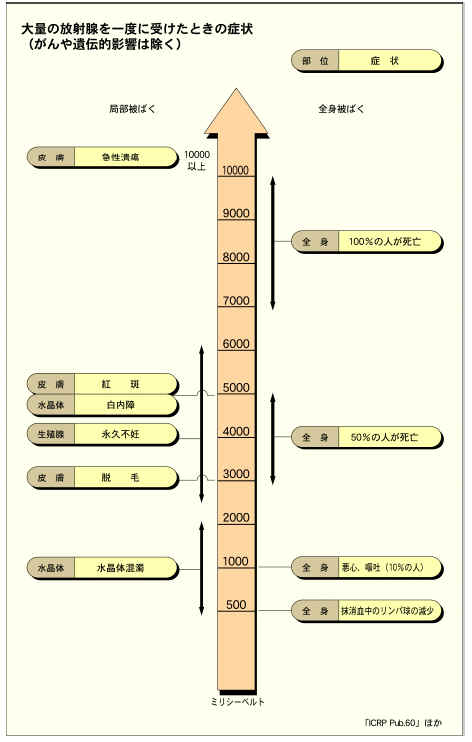

250mSv以上浴びると急性障害が出るという。急性障害としては、やけど、出血(内臓からも)、けいれん、脱毛、目の水晶体混濁、意識混濁、白血球減少、永久不妊などがあり、さらに多量に浴びた場合は死に至る。従来7Sv以上浴びた場合は生存が難しいといわれてきた。1999年の東海村の臨界事故でも、結局7Sv浴びた人を助けることはできなかった。つまり現代の最高の医療技術でも、それまでいわれてきた致死量を変えることはできなかった。

急性傷害:放射線の影響がわかる本pdf版(放射線影響協会)http://www.rea.or.jp/wakaruhon/mokuji.html

晩発性障害としては、ガン・白血病、白内障、胎児の障害、寿命短縮、遺伝障害などがある。しかし、これらが発現したとしても、その原因を数十年前に浴びた放射線だと特定することは難しい。すわなち統計的に、放射線を浴びた人たちの間で、これらの障害の発生の確率が高くなるというものである。

ガンや遺伝障害などは、放射線を浴びれば浴びるほどその発病の確率が高くなる可能性がある。逆にいえばどんなに少なくとも浴びると危険だともいえる。その両者の兼ね合いをとって、限界線量(許容量)というものが決められている。日本政府はICRP(国際放射線防護委員会)の勧告に準拠し、職業人(原子力関係の仕事に就いている人)については50mSv/年と定めている(ただし、ICRPは1990年に職業人は20mSv/年(100mSv/5年)と勧告)。一般人は1mSv/年である(厳密には250μSv/3ヶ月)。職業人の方が50倍も高いのは、仕事上放射線の知識はあるし、それに仕事上ある程度浴びざるを得ないからである。μ(マイクロ)は百万分の一を表す。※ 職業人に対しては緊急時には100mSv/年が認められていた。しかし、2011年3月11日に起きた福島第一原発の事故に際し、この値が250mSv/年に引き上げられた。

微量放射線の害を評価するのは難しく、現在でも議論になっている。一つは、確率現象なのだから、いくら被曝量が少なくても発病の確率が低くなるだけでゼロにはならないという説、一つはある量以下ではほとんど害がないとする説(その量を「しきい値」という)、もう一つは極微量ならばかえって細胞を活性化するという説(ホルミシス説)である。しかし、実際はまだ科学的な合意が取れたとはいえないこのホルミシス説を、原子力産業は利用しようとしている。

ICRPは1Svを被曝すると、一生の間に致死的ガンになる確率を0.05としている。つまり、20人が1Sv被曝すると、1人は致死的ガンになるということである。職業人の限界線量50mSv/年だから400人に1人、あるいは40年間その量を浴び続けると10人に1人が致死的ガンになる確率である。一般人の限界線量1mSvにしても、2万人に一人は致死的ガンになる、50年間では400人に1人となる。 もし、限界線量以下でもこの比例関係が続けば、どんなに被曝量が小さくても、浴びる人が多くなればなるほど、また浴びる期間が長くなればなるほど、致死的ガンになる人の数が多くなる。微量放射線についてよくわかっていない現在、やはりできるだけ被曝量を少なくする努力をした方がいいだろう。放射能は医療用にも使われている、自然界にももともとあるという議論のまやかしには気をつけたほうがいい。

この量を越えなければ害がでないという「量」があるとき、それをしきい値(閾値)という。放射線影響の分野では、皮ふの紅斑、脱毛、不妊などにはしきい値が存在しているといわれている。一方、ガンや遺伝障害をもたらす量についてはしきい値はないと思われている。

そこで、限界線量(線量限度、許容量)をどう決めるかが問題になる。社会的なメリットとデメリットを秤に掛けて、「この程度はがまんできるという量の上限」という考え方、つまり限界線量は「がまん量」という考え方と、「これ以上はがまんできない量の下限」という考え方がある。

ICRPの提案は下の考え方になっている。その表現も「可能な限り低い水準まで」から「合理的に達成できる限り低く」に変わっている。しかしそれでも、その数値は研究が進むにつ従って低くなっている。ともかく限界線量以下だから安全とよくいわれるが、そういう意味の数字でないことは明らかである。

“がまん”も、誰がどのような状況でがまんするのかという問題もある。医療でX線を浴びるとして、その被曝から予想される害よりも、X線で検査したために重大な病気が早く見つかる可能性のほうがメリットがあるとすると、その被曝はがまんできるということになる。だが、原子力発電所の近くに住んでいる人たちにとっては、もし事故が起きて放射線を浴びるとすると、いくらそれが限界線量以下であったとしても、それは自分ががまんするのではなく、がまんさせられるという意味になってしまう。

ICRPの提案については原子力百科事典を参照。それによると一般人の限界線量は1mSv/年、職業人(原子力関係の仕事、放射線を扱う仕事に就いている人)は5年平均で20mSv/年(100mSv/5年)とされている。日本もこれに従っている。職業人の限界線量が高いことについては(2)放射能の危険性を参照。

補足4:体外被曝(外部被曝)と体内被曝(内部被曝)

体外の放射線源による被曝を体外被曝(外部被曝)という。外部被曝なら、遮蔽物をおく(例えば、α線(アルファ線)なら名刺の厚さの紙でほぼ遮蔽できる)、放射線源に近づかない、どうしても接するときはできるだけ短い時間でという対策をとることができる。

一方、体内に入ってしまった放射線源は、こうした対策がとれない。そればかりかα線なども大量に浴びてしまう。α線の実体はヘリウム原子核なので打撃が大きい。それに元素によって体の中の特定の器官に集まることがある。例えばヨウ素131は甲状腺に、ストロンチウム90は骨にという具合である。放射能は弱くても、この部位が集中して放射線を浴びることになるので大変危険である。プルトニウム239の微粉末なども、吸い込んだときに肺に沈着するので肺ガンの確率が高くなる。

チョルノービリ原発事故のあと、原子炉付近の住民がヨウ素剤を飲まされていたが、放射能を持っていないヨウ素であらかじめ甲状腺を飽和させておけば、放射能を持ったヨウ素があまり入り込まないだろうということを期待したものである。