第3章 地球の構造

2. 地球の構造-2-

| 目次 | |

| a. | 遠い地震の距離の測り方 |

| b. | 地震波の影(シャドーゾーン) |

| c. | マントルと核 |

| d. | 外核と内核 |

| e. | 地球の層構造 |

| e. | 付録:深さと地震波速度の関係を求める |

| f. | マントルと核の組成 |

| g. | マントルの構造 |

| h. | アイソスタシーとマントルの物性 |

| i. | リソスフェアとアセノスフェア |

| 用語と補足説明 | |

a. 遠い地震の距離の測り方

震源からの観測点までの距離が遠いときは、震源からの距離は地表に沿って測ったり、この2点を結んだ直線距離で測ったりせず、震源−地球の中心−観測点がなす角度(角距離)で測る。たとえば、東京−マニラは角距離30°、東京−ニューヨークは角距離110°などといった具合である。

震源から地震波(P波、S波)は、地球の中心に向かって凸の曲線を描きながら四方八方に広がって、地球全体に伝わっていく。ところが、震源から角距離103°以降にはS波が伝わらない。一方P波も103°〜143°まで伝わらない。結局、震源103°〜143°の帯状の範囲にはP波もS波も伝わらないことになる(表面波は伝わる)。この帯状の地帯を地震波の影(シャドーゾーン)という。

c.マントルと核

地震学者グーテンベルグは、地球の深いところにも不連続面があり、そこを境にして地震波の伝わる速さが急に遅くなると考えた。この不連続面の内側の方が地震波の伝わる速さが遅いとすれば、地震波はここで内側に屈折して、まったく別の所に行ってしまう。下図の震源から出た地震波のうち、青い経路より少しだけ内側に出た赤い経路の地震波(ピンク色の部分は遅く伝わる)は、その最初の少しだけの違いが、再び地表に出たときには大きな違いにとなってしまうことになる。こうして、地震波の影(シャドーゾーン)ができる。

このように地震波の影の存在から、地球は内部に不連続面があることがわかる。その不連続面を、その深さを正確に求めたグーテンベルグの名をとって、グーテンベルグ不連続面ということがある。グーテンベルグ不連続面は地表から2900kmの深さにあり、そこを境にして外側をマントル、内側を核という。

なお、上の図のように、地球内部を伝わる地震波は地球の中心に向かって凸の曲線を描いて伝わる。また震源から遠い観測点に届いた地震波ほど、地球の深いところを通過していることがわかる。つまり、遠いところまで伝わった地震波は、地球の深いところの情報を持っている。

d.外核と内核

地震の観測網が整備されていくと、これまでは地震波(P波、S波)はまったく届かないと思われていた地震波の影(シャドーゾーン)にも、弱い地震がが観測されるようになった。そこで、デンマークの地震学者レーマンは、核の内部にも不連続面があり、そこを境にして急に地震波の伝わる速さが速くなると考えた。この地表からの深さ5100kmに存在する不連続面をレーマン面ということがある。このレーマン面で地震波は、グーテンベルグ面と逆の屈折をして、地震波の影(シャドーゾーン)に出る経路をとるのである(下の緑色の経路)。

e.地球の層構造

地球の層構造を下にまとめる。

|

|

| 地球の層構造 | 地球内部を伝わる地震波の経路:東大地震研「人工地震による地下構造調査」のページ http://wwweprc.eri.u-tokyo.ac.jp/CSS/earth.html |

マントルは地震波のS波が伝わることから固体であることがわかる。一方、震源からの角距離103°以上ではS波が観測されないということから、外核は液体であることがわかる。さらに内核は液体である外核と不連続面を境に移り変わっていることなどから固体であると考えられている。

※ 横波であるS波は液体中を伝わらない。

地球内部の地震波速度分布(深さと速さの関係)、それからわかる地球内部の密度や圧力のグラフを下に示す。図に書いてある「PREM」は、現在広く受け入れられいている地球内部の標準モデルである。なお、地球内部の温度分布はこちらを参照。

| 深さと地震波速度地球内部を伝わる地震波の経路:東大地震研「人工地震による地下構造調査」のページ http://wwweprc.eri.u-tokyo.ac.jp/CSS/earth.html |

深さと密度や圧力地球内部を伝わる地震波の経路:東大地震研「人工地震による地下構造調査」のページ http://wwweprc.eri.u-tokyo.ac.jp/CSS/earth.html |

マントル上部を見ると、地震波速度が急に増える、また密度が急に上がる所があることがわかる。これらの理由はf.マントルと核の組成参照。右のグラフの剛性率はねじれにくさと考えてよい。深さ2900kmから5100kmの剛性率が0になっている、つまりこの部分は液体であることを示す。

実際に、深さと地震波速度の関係を簡単に求める。こちらをクリック。

マントルと核はどのような物質からできているのだろう。ここで大きなヒントになるのは隕石(いんせき)である。太陽系の天体は、ほぼ同じころに同じ材料からできたと考えられている。つまり隕石は、太陽系の天体を作った材料と同じようなものであると考えられる。この隕石にはおおきくわけて、地球のかんらん岩に似た岩石質の石質隕石と、鉄を主成分にニッケルが混じった合金である隕鉄(鉄隕石)に分類される。

|

|

| 石質隕石:国立科学博物館 http://research.kahaku.go.jp/department/engineering/3/inseki/koube_inseki2.html |

隕鉄:国立科学博物館 http://research.kahaku.go.jp/department/engineering/3/inseki/koube_inseki2.html |

この石質隕石のような物質が集まってマントルをつくり、隕鉄(鉄90%以上、ニッケル数%、その他若干)のような物質が集まって核を作ったと考えられている。地球内部の密度のデータもこれを支持している。マントルについてはさらに、マグマが上昇するときにそのマグマの中に取り込まれたと考えられたと考えられる岩石(捕獲岩)があり、こうした岩石もかんらん岩質のものである。実際には、かんらん岩を構成している主要鉱物(かんらん石)は、地球の深部ではその圧力のために、別な形(スピネル型)に変化(相変化)していると考えられている。マントル上部で密度が不連続的に変化している(地震波速度が急増している)のはそのことを示していると思われる。これについてはこちらも参照。

地殻はマントルから“絞り出された”マグマからできているので、マントルの組成とは異なる。これについては別項参照。鉱物や岩石の分類、地球の起源についても別項参照。

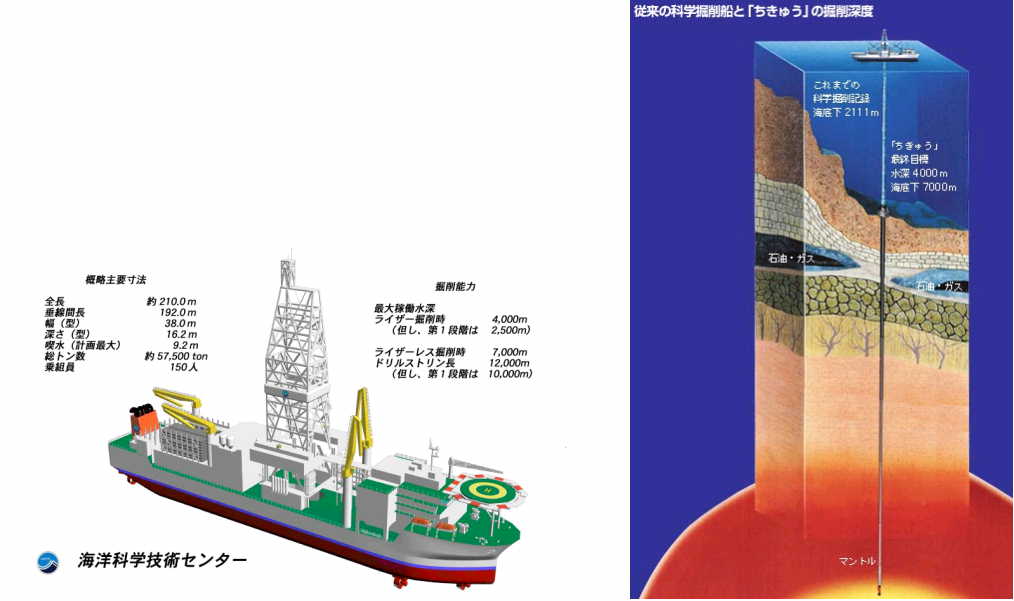

もちろん人類は、核はもちろんマントルの物質を直接掘り出したことはない。現在掘られている一番深い井戸はロシアのコラ半島の深さ12kmのものである。確かに深い井戸であるが(でも、地球の半径6400kmに比べたら約1/530でしかない)、陸ではこの深さでもまだモホ不連続面には達していない。実際、この井戸から掘り出された岩石は地殻上部を構成してる花こう岩質ものであった。だが、海洋であれば地殻の厚さは5km〜7kmなので、モホ不連続面を掘り抜いて、直接マントルの岩石を採集できる可能性がある。こうしたことも目的の一つとして、現在日本で地球深部探査船「ちきゅう」が建造されている。

コラ半島のボーリングで掘り出された岩石:EPACS博物館

http://www1.cominitei.com/museum/scripts/hpdsp.idc?PARA=3A01(2008年11月30日現在該当ホームページが見あたりません)

つまり、玄武岩質の地殻下層部とかんらん岩質のマントル上部の境界であるモホロビチッチ不連続面は物質の境界、マントルと鉄ニッケルからなる外核の境界であるグーテンベルグ不連続面も物質の境界、液体の外核と固体の内核の境界であるレーマン面は同じ鉄とニッケルの状態の境界であることになる。

なお、オフィオライトという岩体の中にモホ不連続面が地表で見られることがる。これについては下の用語と補足説明の「地表で見られるモホ不連続面」を参照。

g.マントルの構造

マントル上部(海洋下では20〜50km、大陸下150kmより深い部分)には、その上下と比べて地震波の伝わる速さが少し遅い層があることがわかっている。これを低速度層という。感覚的には、その上下より少し柔らかい(変形しやすい))、また温度岩石が融け始める温度に近い(少し融けている?)という部分である。

g-2:ホット・プルームとコールド・プルーム

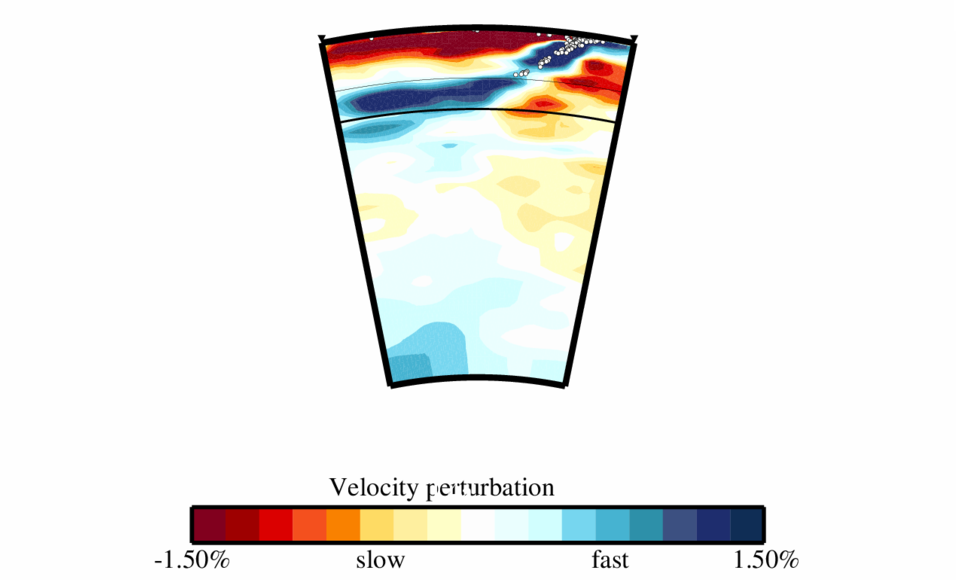

体内部を3次元的に精密に見ることができるX線CTの技術を応用して、地震波を使って地球内部の構造を3次元的に見ることができるようになってきた。この技術を地震波CTという。その結果、マントルには巨大な上昇流(ホット・プルーム)と巨大な下降流(コールド・プルーム)が存在していることが明らかになった。岩石(固体)であるマントルがなぜ流れるかについては、h.アイソスタシーとマントルの物性を参照。

|

|

| 地球の断面:日本地震学会広報誌Web版「なゐふる」第2号(1997年2月) http://wwwsoc.nii.ac.jp/ssj/publications/NAIFURU/vol2/index.html |

太平洋の地震波トモグラフィ、赤い部分が温度の高いところ。ハワイの下のマントルの温度が高い。愛媛大学 http://www.ehime-u.ac.jp/~grc/kenkyu2.html |

これを模式的にかくと、下の図のようになる。プルームテクトニクスの章も参照。

(図は丸山茂徳・磯崎行雄「生命と地球の歴史」(岩波新書、1998年)より作成)

なお、日本付近の上部マントルの構造については、<第二部-2-地震の科学>の<第1章 地震>「2.地震の大きさ」の「異常震域」の項も参照。低速度層の上の、地震波が伝わりやすい層(プレート)のもぐり込みが「見える」。また、マントルの底の方については、こちらを参照。

モホ不連続面の深さは、地形的に高い(標高が高い)ところほど深い。これはあたかも海に浮かぶ氷山のようである。実際、地殻はマントルに浮いて釣り合っている場合が多い。この釣り合いをアイソスタシーという。このアイソスタシーのため、氷期に分厚い氷河でおおわれていたスカンジナビア半島は、現在その氷河(おもし)がなくなったために、地殻が上昇しつつある。マントルは液体的な性質を示すといっても、大変に粘りけが強い。だから、地殻はごくゆっくりゆっくりとしか上昇しない。それで今でも上昇が続いているのだ。遅いといっても、速いところでは1年で1cm(100年で1m)位の上昇量になる。つまり、100年前に使えた港が使えなくなってしまう速さでもある。

アイソスタシーが成り立つためには、固体である(岩石である)マントルに液体的な性質がないとならない。じつは、岩石は急激に加わる力(地震など)に対しては固体的に振る舞うが、ゆっくりゆっくり加わる力に対しては液体的に振る舞うのである。氷も、ゆっくりと加わる力に対しては液体的に振る舞うので、氷河が「流れる」のである。

こうした固体(変形は加えた力に比例し、力を抜くと元に戻る=弾性)と液体(変形速度は加えた力に比例し、力を取り除いても形は元に戻らない)両方の性質を併せ持つものを粘弾性といい、粘弾性を研究する学問をレオロジーという。

千歳飴も両端を持って急激に折り曲げるとポキンとおれる。しかし、ゆっくりゆっくり少し引っ張り気味に曲げていくと折れないで曲がるが、その中心部が細くなっている、つまり流れている=粘弾性を示すことがわかる。また、「ミーバ」というおもちゃ(シリコンプラスチック)は粘弾性をよく示す。

マントルを構成している岩石が粘弾性を持っているので、マントルは流れることができ、ホット・プルームやコールド・プルームといったものが考えられるのである。ホット・プルームやコールド・プルームはg.マントルの構造を参照。

地殻とマントル上部は一体となって運動している。この部分は大変にかたい部分で、リソスフェア、またプレートと呼ばれている。リソスフェアの厚さは海で70km程度、陸では100km程度である。この下に低速度層がある。地球表面は何枚かにわかれたプレートにおおわれていて、そのプレートは相互に移動している。移動しているといっても、1年で数cm程度のごくゆっくりとした動きである。だが、そのプレートの境界で地震とか火山活動などの活発な地質現象が起きている。これらのことは、プレートテクトニクスの項を参照。

アセノスフェアは、リソスフェア(プレート)の下の低速度層から始まる。この低速度層のみをアセノスフェアと呼ぶ人もいるし、もう少し深く密度の不連続的な急増が終わる深さ670km程度までをさす場合もある。

地殻(モホ不連続面)は、リソスフェアのなかにある。地殻とマントルはそれらを構成している物質が異なる、つまりモホ不連続面は物質の境界である。一方リソスフェアとアセノスフェアは流動性の違い、かたく変形しにくいのがリソスフェア、少し柔らかく変形しやすいのがアセノスフェアである。リソスフェア(プレート)は、柔らかいアセノスフェアの上に乗って動いている。

|

|

| 地震調査研究の推進について http://www.jishin.go.jp/main/pamphlet/wakaru_shiryo/wakaru_shiryo4.pdf |

地球内部を伝わる地震波:地球内部に行くほど上の重さがのしかかってきて、物質の密度は高くなり、また物質そのものもかたくなるので地震波が伝わる速さが速くなる。そこで、薄い層ごとにだんだんだん速くなるとすると(下左図)、境界面を通過するたびに下図のように屈折をして、最後にはより深い層へは入り込めずに、ある深さから再び地表に向かう波となる。

不連続面を除けば、地球内部ほど地震波の伝わる速さは連続的に速くなる。つまり、下左図の各層をもっともっと薄くしたことと同じである。そこで、地震波は下右図のように地球の中心に向かってなめらかな凸の弧を描いて伝わることになる。

ただし厳密に考えると、地球内部の深さによる地震波の速さの分布がわかっていないと、地震波がどのような曲線を描くのかはわからない。一方、地震波がどのような曲線を描いて震源から観測点まで伝わったのかがわからないと(たとえば一番深くもぐったその深さ)がわからないと、ある深さで地震波がどのような速さで伝わっているかはわからない。ようするに、ニワトリ−卵関係になっている。

実際にはいろいろな仮定(ある程度納得できる仮定)を設けて、地球内部の地震波速度分布(深さと速さの関係)を求める。だから、その仮定によって(求める人によって)、少しずつ違った解になる。現在広く受け入れられている地球内部のモデルはPREM(Preliminary Reference Earth Model)といわれるもので、P波・S波だけではなく、表面波、さらには地球の自由振動(地球も大地震のときには釣り鐘みたいに震える)なども考慮して得られたモデルである。

グーテンベルグ:グーテンベルグ(1889年〜1960年)はアメリカの地震学者。リヒターとともに、地震の数とマグニチュードの関係式(logN=a−bM)も出した。

東京大学地震予知研究推進センター(http://wwweprc.eri.u-tokyo.ac.jp/CSS/earth.html)

レーマン:レーマン(1888年〜1993年)はデンマークの女性地震学者。

東京大学地震予知研究推進センター(http://wwweprc.eri.u-tokyo.ac.jp/CSS/earth.html)

地表で見られるモホ不連続面:海洋の地殻と上部マントルが入り混ざった岩石がプレートの運動により沈み込み帯に運ばれ、それがはぎ取られてのし上がる(低い角度の逆断層=衝上断層をつくって)ことがある。こうした地表で見られる海洋地殻+上部マントルの岩体をオフィオライトという。だからオフィオライトは海洋地殻−マントル上部の構造がそっくりと地表に持ち上がったものだといえる。アラビア半島南東部のオーマンという国ではこのオフィオライトが数100km規模で露出している。なお、はんれい岩、かんらん岩については火成岩の分類を参照。枕状溶岩についてはこちらを参照。

|

|

|

| 海洋の地殻−上部マントルの模式図とオマーン・オフィオライト。海洋地殻−上部マントルがそっくり持ち上がったことがわかる。 秋田大学工学資源学部 http://dips11.akita-u.ac.jp/odoroki/odoroki_nakami.html |

オマーン・オフィオライトで見られるモホ不連続面。海洋地殻(CRUST)下部のはんれい岩と上部マントルのかんらん岩の境界がモホ不連続面。 http://www.geo.tu-freiberg.de/tektono/privatesites/ pfaender/omanseiten/oman2002.htm |

オマーン・オフィオライトで見られる典型的な枕状溶岩。海底でマグマが流出してできたもの。海洋地殻の最上部だった場所の岩石。 http://www.geo.tu-freiberg.de/tektono/privatesites/ pfaender/omanseiten/oman2002.htm |

|

|

| オマーンで見られるオフィオライト(赤枠内) http://atlas.geo.cornell.edu/oman/OmanProject.htm |

オフィオライトの分布(左の赤枠の拡大) http://atlas.geo.cornell.edu/oman/OmanProject.htm |

密度などの推定:地震波の観測からわかるのは、地球内部の地震波速度分布(深さと速さの関係)である。このP波の速さ(Vp)とS波の速さ(Vs)は、密度(ρ)、体積弾性率(K)、剛性率(μ)を使うと、下のような式で表わすことができる。

つまり、式が2つ(既知数が2つ、VpとVs)しかないのに未知数が3つ(K、μ、ρ)あることになり、これだけでは解けない。そこで、その他の合理的な仮定、例えばある深さにおける圧力は、その上にのしかかっている重さに等しいなどという仮定を設けて、K、μ、ρを求める。

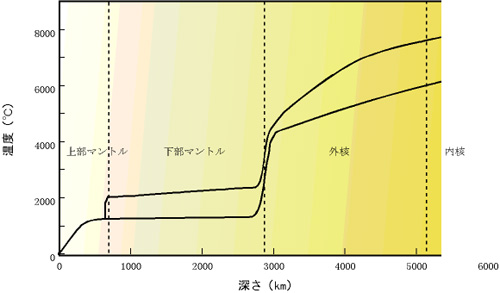

地球内部の温度分布:地球内部の温度を推定するのは難しい。岩石でできているマントルは固体、鉄-ニッケルの外核は液体、同じく鉄-ニッケルの内核は固体というヒントはある。しかし、地球内部の超高圧下での岩石や鉄-ニッケルの溶融実験は、そのような超高圧を安定して発生できないので、正確な融ける温度がわからないのである。一つの推定例を下に示す。

EPACS自然史博物館:http://www.tecnet.or.jp/museum/

(2008年12月1日現在、リンク先が見つかりません)

相変化:物質の形(状態)の変化。たとえば水は氷−水−水蒸気と形が変化する。こうした形の変化を相変化という。鉱物は固体のままで、温度や圧力によりその結晶の形を変えることがある。有名なのはC(炭素)で、結晶はふつうの温度・圧力では石墨であるが、高圧のもとではダイヤモンドという形になる。こうした鉱物の形の変化も相変化という。石墨とダイヤモンドはこちらも参照。

マントルを構成しているかんらん岩の主要構成鉱物であるかんらん石((Mg,Fe)2SiO4)も、マントルの上部における高圧下では、より密度の大きなスピネル型という形に変わる(相変化する、密度はかんらん石より8%大きくなる)。さらに超高圧になるマントル下部ではペロフスカイト(かんらん石((Mg,Fe)2SiO4)が(Mg,Fe)SiO3(ペロフスカイト相)と(Mg,Fe)SiO3(マグネシオウスタイト)に分解する)という形になっていると思われる。

さらに最近では、従来D"層(Dダブルプライム層)と呼ばれてきたマントル最下部層について、これはペロフスカイト相がさらにポストペロフスカイト相(ペロフスカイトより密度が1%大きい)という別な結晶形に相転移しているらしい層であるということもわかってきた。

なお、鉱物の相変化については別項参照。

日経サイエンス2007年01号「ついに見えてきた地球コア直上の世界」(廣瀬敬、p.44)の図をもとに作成

地球深部探査船「ちきゅう」:かつてアメリカのグローマー・チャレンジャー号やジョイデス・レゾリューション号といった深海掘削船が活躍していた。しかし、これらの船の老朽化に伴い、日本を中心として新たな深海掘削船が作られている(2001年1月進水)。この船の掘削能力は7000mという。海であればモホ不連続面に達する。つまりモホ不連続面を突き破り、マントルの岩石を直接採集することができるようになるかもしれない。「ちきゅう」の状況については海洋科学技術センターの「地球深部探査船『ちきゅう』レポート」のページ参照。2005年9月10日(土)の見学会での「ちきゅう」はこちら。

左:地震学会広報誌Web版なゐふる第22号(2000年11月)http://wwwsoc.nii.ac.jp/ssj/publications/NAIFURU/vol22/v22p6.html

右:海洋科学技術センター:http://www.jamstec.go.jp/chikyu/jp/ChikyuImages/science.html

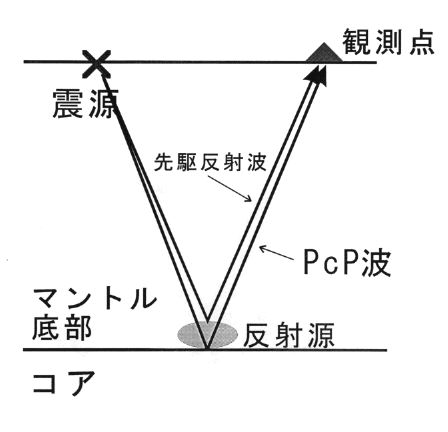

マントルと核の境界:地震波CTにより、中央太平洋のマントルの底、厚さにして5km〜40kmほどの部分は大変に地震波速度が遅い(その上より10%〜30%も遅い)超低速度層があることがわかってきた。マントルは固体なのだが、その一番の底(核との境界付近)は融けているらしい。もしかすると、マントル・プルーム(ホット・プルーム)の起源かもしれない。

一方、日本付近のマントルの底では、核との境界から300km〜400kmのところで、地震波が反射する様子がとらえられた。日本海溝で沈み込んだプレートがたまっている可能性があるという。

|

|

| 日本地震学会広報誌Web版「なゐふる」第15号(1999年9月) http://wwwsoc.nii.ac.jp/ssj/publications/NAIFURU/vol15/v15p7.html |

日本地震学会広報誌Web版「なゐふる」第15号(1999年9月) http://wwwsoc.nii.ac.jp/ssj/publications/NAIFURU/vol15/v15p7.html |

低速度層の確認:地球内部に低速度層があると、地震波その上面では下に屈折をして(下図参照)、そこから地表に出てくる屈折波や、その境界面で全反射する波はない。もちろん、地震波の影(シャドーゾーン)はできる。しかし、外核のような大規模なものは地震波の影も明瞭に出るが、マントル上部の低速度層程度ではあまりはっきりしない。だから、マントル上部に低速度層があるかどうかは長い間議論されてきた。

解決は地震計の発達に伴い、長周期の表面波が観測できるようになってからである。表面波はその波長程度までは、地下に“しみ込む”ので、例えば波長が100kmの表面波は深さ100kmくらいまでの情報を持っていると考えるのである。そうした波長がより短い波長の表面波より遅く伝われば、深さ100kmあたりを伝わる地震波は遅いと推定できる。

最近では地震波CTによりその存在は確実なものになっている。

地震波CT:多くの地震波を一度に処理して、地球の内部を見る技術。たとえば下の左図のように、地震波の伝わる速さが少し遅い部分を通ってきたと推定されるものがあっても(赤い線)、その経路のどの部分が遅い部分なのかわからない。しかし、下中のように、別な地震のデータを組み合わせると、それらの経路(赤い線)の両方が通る部分(下右の赤く塗った部分)が地震波の伝わる速さが遅いのだろうと推定できる。こうして、大量の地震波のデータを一度に処理すると、地下構造が浮かんでくる。

ただ、任意の場所からX線をあて、任意の場所でそれを受け取ることができるX線CTと異なり、地震はおもに地球上では地震帯とよばれる限られた場所でしか起きていない、また地震の観測点が設置されている場所も限られている(例えば地球表面の70%を占める海にはほとんどない)などの制約がある。また、そもそも地震波の波長よりも小さいスケールの構造はわからない。それゆえ、現在の段階ではまだ分解能の低いものになっている。

任意の場所の地震波CT図を得られるサイトはhttp://csmap.jamstec.go.jp/。具体例は下を参照。

|

青点(北緯38.0°、東経117.0)〜赤点(北緯35.0、東経145.0°)の断面を取る。 |

| 地震波CTの作成は上記のhttp://csmap.jamstec.go.jp/を利用し、地球モデルはGAP-P4を使った。 Obayashi, M., Yoshimitsu, J., Nolet, G., et al. (2013). Finite frequency whole mantle P wave tomography: Improvement of subducted slab images. Geophysical Research Letters 40: 5652-5657. (doi: 10.1002/2013GL057401) Fukao, Y., and Obayashi, M. (2013). Subducted slabs stagnant above, penetrating through, and trapped below the 660 km discontinuity. Journal of Geophysical Research, 118: 5920-5938. (doi: 10.1002/2013JB010466) |

|

地殻がマントルに浮いている状態を考える。密度ρc、厚さHの地殻の上に、密度ρi、厚さhの氷河が乗っている。このとき、マントルに潜り込んでいる地殻の厚さをdとする。また、氷が融けて地殻が浮いて状態(本来のアイソスタシーの状態に戻ったとき)は、地殻がx上昇する。

氷が乗っているときは、地殻の重さとその氷の重さの合計が浮力と釣り合っている。一方氷が融けたあとは、地殻の重さだけが浮力と釣り合っている。浮力は地学が押しのけているマントルの重さに相当するだけのである。

このように、地殻の上昇量がわかる、逆に地殻の上昇量が地質調査などでわかれば、かつてどの程度の厚さの氷が乗っていたかがわかる。

たとえば、かつて1000mの厚さの氷が乗っていたとする。氷の密度(ρi)を0.92×103kg・m-3、マントルの密度(ρm)を3.3×103kg・m-3とすると、地殻の上昇量は約340mとなる。

これは最終的な釣り合いの位置である。スカンジナビア半島では、1万年前に氷が融けたとしても、まだその釣り合いの位置には戻っていないので、現在も上昇を続けている。

※ 上の式で厳密には氷、地殻、マントルのある質量に加わる重力の大きさ(重さ)は、質量×重力加速度であるが、すべての項に重力加速度がかかるので、初めから省略してある。また、面積(体積)も考えて全体の質量を出さなくてはならないが、面積も変化もないので、初めからすべての項を面積で割った単位面積(1m2)で考えればよい。