第5章 固体地球の歴史

| 目次 | |

| 1. | マントル対流とプレート |

| 2. | 地磁気の歴史 |

| 3. | 氷河時代 |

| a.氷河時代と氷期 | |

| b.ミランコビッチ・サイクル | |

| c.スノーボール・アース(全球凍結) | |

| 4. | 大陸の成長 |

| 5. | 大陸の集合・離散(ウィルソン・サイクル) |

| 用語と補足説明 | |

| この章の参考になるサイト | |

1. マントル対流とプレート

固体地球の歴史は、地球が冷えていく歴史でもある。地球内部の熱はマントル対流(プルーム)によって地表へ運ばれ、そして宇宙に放射され、地球は冷えていく。

微惑星の集積によってつくられた地球は、内部も初期には非常な高温だった考えれている。この時期の地球が全部融けていたかは不明だが(月を形成したジャイアント・インパクトがあったとするとその衝撃で全部が融ける)、少なくとも表面から数百kmは融けていてマグマオーシャンになっていた可能性が高い。また、マントルも全体として今よりもかなり高温だったと考えられている。マントル物質が部分溶融ではなく、全部融けてできるマグマが冷え固まってできるコマチアイトという火山岩もこのようなときにできる。

温度が高いとマントルを構成している岩石も柔らかく流動的である。このようなときのマントル対流は、下層部と上層部の二つの部分に分かれるらしい。つまり、地球の初期のころは、マントル対流は二層になっていたらしい。

現在のマントル対流(プルーム)は、プレートの沈み込み→深さ660km付近でスラブがたまる→たまったスラブのマントル・核境界への一気(といっても数百万〜数千万年のスケール)の落下=コールドプルーム→反動でホットプルームの上昇という一層の間欠的(断続的)な対流になっている。マントル対流の二層から一層への変化は約27億年前〜28億年前に起こったという。急にマントル上部の冷えた部分がマントル・核の境界に沈み込み、反対にマントル下部の熱い部分が上昇して、マグマをたくさん生み出す。このころにできた火成岩が現在でもたくさん見つかっていて、当時の火成活動の活発さを示すものだという。

また、マグマオーシャンが冷えて海ができると、海水に二酸化炭素が溶けて温室効果が弱くなり、地表が冷えプレートができる。いつから、現在のようなプレートテクトニクスが始まったかは議論があるところだが、地質学的証拠としてはグリーンランドのイスア岩体(38億年前の岩)でプレートの沈み込みを示す38億年前の付加体構造が見つかっているので、すでにそのころには海嶺(リフト)でのプレートの生産、海溝でのプレートの沈み込みと付加体の形成があったと思われる。マントル対流が二層で対流も細かく別れていたそのころは、一つ一つのプレートの大きさも小さかったという。

2. 地磁気の歴史

27億年〜28億年前、表面近くで冷やされたマントル物質が核の表面まで落ち込むと、核の上部が冷やされるために核内の対流が活発になり、また内核の成長も促進される。この結果、外核の対流によって生ずる地球の磁場も27億年前〜28億年前ころから急に現在の強さ程度まで強くなったという。

磁場が強くなると、磁気のシールドができて太陽風の直撃を受けなくなり、地表が生命にとって過ごしやすい環境となる。

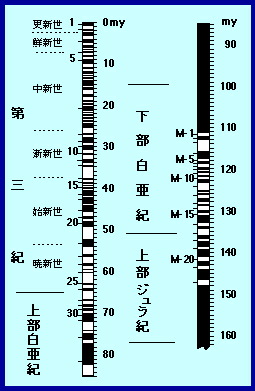

その後地磁気は、不規則に反転(逆転)をくりかえしているようである。下の図は過去1億6000万年前までの、地磁気の逆転の様子である(黒が現在と同じ向き)。

山形大学理学部地球環境学科希ガス・放射年代グループ

http://ksgeo.kj.yamagata-u.ac.jp/~kazsan/class/chronology/geomag_timetable.html

3. 氷河時代

a.氷河時代と氷期

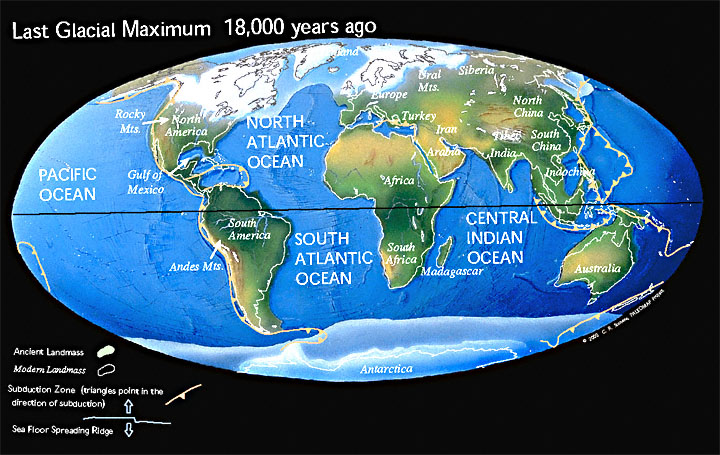

約260万年前からの地球は、地球の歴史の中では寒冷な時代(氷河時代=極地方に氷河が存在している時代)となっている。この時代を第4紀という。実際、氷床(大陸)が現在(陸地の10%が氷河におおわれている)よりもはるかに広く広がって、陸地の30%が氷河におおわれた氷期(氷河時代の中でもとくに気温が低下している時期)が何回か訪れている。氷期には地球上の水が氷として大量に固定されるために、海水面が最大で150m程度低くなることがある。このようなときの日本はほとんどアジア大陸と陸続きになる。氷期には地球全体で4℃〜5℃程度気温が低下する。こうした時代には日本の高山(日本アルプスや北海道の日高山系)などにも氷河が発達し、その氷河が残した地形が残っている。そのほかの氷河の痕跡もある。世界的に見ると、スカンジナビア半島や北ヨーロッパ、北アメリカの五大湖付近までが氷床におおわれていて、海岸線が現在よりかなり後退していた。

氷期と氷期の間を間氷期という。最後の氷期は約1万年前に終わり、現在は次の氷期までの間の間氷期であると考えられている。

最終氷期(最大に氷床が発達したころ)の氷床の分布

http://www.scotese.com/lastice.htm

地球が寒冷になり、極地方に氷河が発達したのは現在ばかりではなく、過去にも何回かあった。先カンブリア時代の23億年前、8億年〜6億年前、古生代のオルドビス紀(4.4億年前)、古生代のデボン紀〜石炭紀(3.77億年前〜2.7億年前)が氷河時代であったという。

数億年の長い時間の間に、氷河時代がなぜ訪れ、また再び暖かくなるのかについては、太陽活動の変化、地球の自転・公転の変化、プレートの運動による大陸の配置の変化、大気中の二酸化炭素の量の変化などが考えられるがよくわかっていない。

セルビアの学者ミランコビッチ(1879年〜1958年)は、地球の自転軸の傾きや公転軌道の変化が、太陽からの日射量の変化を招き、それが氷期の原因となるという説を唱えた(1920年)。

地球の自転軸は歳差という首振り運動をしている。この周期は26000年であるが、だ円である地球の公転軌道の長軸方向が22000年周期で変化するために、日射量変化の周期は23000年と19000年になる。また、現在の地球の自転軸は公転面に垂直な向きに対して23.4°傾いているが、これが41000年周期で22°〜23.5°の間で変化する。さらに、地球の公転軌道の離心率も10万年と40万年の周期で、0.005〜0.0543(現在は0.0167)と変化する。

こうした変化が組み合わさって、地球が受け取る太陽エネルギーが変化することになる。コンピュータなどなかったミランコビッチの時代、彼は大変な手計算を行い、上のような周期性を認めたのである。しかし当時は彼の説を受け入れる積極的な証拠がなかった。

しかし、1970年代から始まった深海底の堆積物の研究からミランコビッチ説が見直されることになった。それは放射性同位元素を用いた年代測定の精度の向上、酸素同位体比を用いた古海水温の推定などによって、たしかにミランコビッチの予想通りの周期での気候の変動が見られるようになったのである。

だが、計算では歳差と地軸の傾きの変化の方が、地球の公転軌道の離心率の変化よりも、日射量に対する影響が強いはずなのに、上に書いた地質学的な証拠からは公転軌道の離心率の変化の10万年周期と同じ周期の気候変動が一番強いように思えることである。

また、ミランコビッチ・サイクルは氷河時代の中の氷期−間氷期という数万年〜数十万年というスケールでの変動を考える上では重要だが、大規模な氷河時代が訪れたり、また無氷河時代(極地方にも氷床がない時代)に戻ったりという変化は説明できない。

逆に地球気の自転・公転にそれほどの極端な変化がなかったことについては(=極端な気候変動がなかったことについては)、月の存在が大きな役割を果たしてきたという説がある。それによると、地軸の傾きに大きな変化がなかったのは、地球には地球の大きさと比べてかなり大きい(1/4)の月が地軸の安定に役立っているという。

ミランコビッチ・サイクル

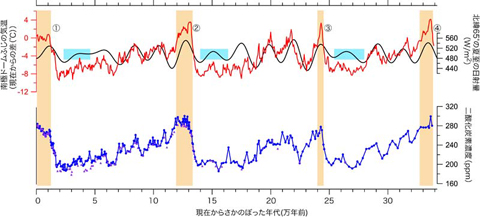

南極の氷床からのデータに見るミランコビッチ・サイクル

ミランコビッチ・サイクルから計算される北緯65°の日射量(上段黒線)

南極氷床中の気泡(酸素/窒素比)から求めた気温(上段赤線=現在との差)

氷期(青)、間氷期(オレンジ) 二酸化炭素濃度(下段)

http://tgr.geophys.tohoku.ac.jp/JSPS/no3.html

先カンブリア時代の23億年前(20億年前という説もある)、8億年〜6億年前の氷河時代はすさまじく、赤道までの海がすべて凍ったという説がある。これがスノーボール・アース仮説(全球凍結仮説)である。この仮説は1990年代にカリフォルニア工科大学のカーシュビングが唱え、最近ではハーバード大学のホフマンが強く主張している。当然、こうした考えに反対という立場の学者もいる。下に、スノーボールアース(全球凍結)のシナリオを示す。

何らかの原因で大気中の二酸化炭素が減ると温室効果が弱まり地球の気温が低下する。いったん氷床が緯度30°よりも低緯度でもでき始めると、地球全体としての反射能(アルベト)が上がり、ますます地球が吸収する太陽エネルギーが減るという正のフィード・バックがはたらくようになる。その結果地球は数十万年程度の間にすっかり冷えてスノーボール状態(全球凍結状態)になる。

このときの地球は全体を平均すると-40℃くらい(現在は15℃くらい)にまでなり、海は厚さ1000mもの氷におおわれることになる。実際、7億5000万年前(スターチアン氷河期)、6億年前(マリノアン・ヴァランガー氷河期)には、古地磁気のデータからわかる当時の低緯度地方(赤道地方)にまで氷河があったことを示す痕跡が見つかっている。

地表が氷に覆われてしまうと、光合成を行う生物も死に絶え、風化作用も停止するので、大気から二酸化炭素を取り除くシステムがはたらかなくなる。この間(、火山活動によって大気に供給される二酸化炭素はたまる一方となる。大気中の二酸化炭素がある量を超えると、今度は逆に地球の気温が一気に上がり(とはいっても百万年くらいかけて)、全球が融けて無氷河状態になる。このときの地球は全体を平均すると60℃にもなるという。

無氷河状態になった地球では、大気からの二酸化炭素除去システムが復活し(温度が高いだけ風化作用も活発になり)、石灰岩が急激に沈殿するこことになる。実際、この時代の氷河性堆積物の上には石灰岩が堆積している(キャップカーボネードという)。こうして、大気中の二酸化炭素も減って、気温も下がってくる。

地球は無氷河状態(恐竜が繁栄した白亜紀のような状態)、極地方にのみ氷河がある状態(現在の状態)、全球凍結状態という三つの安定な状態があり、ときによりそれぞれの状態をとっているとも考えられる。

スノボール・アースの時代の生物は、火山活動に伴う熱水系(深海の熱水系の生態系参照)付近で細々と生き続けていたに違いない。そして、スノーボール(全球凍結)状態が終わった後爆発的な進化を遂げた、それが古生代の始まり(5億4000万年前)に起きた「カンブリア爆発」という生物の進化の一大事件と関係しているのかもしれない。第4紀の氷期が人類の進化を導いたのかもしれないのと同様に。

スノーボール・アース

http://zebu.uoregon.edu/2002/ph123/lec13.html

4. 大陸の成長

大陸地殻はマントルの部分溶融でできたマグマが冷えてできる。いわば大陸地殻はマントルの絞りかすというべきものである。また、大陸地殻は密度が小さいのでマントルに沈み込むこともないので、地球表面にだんだんとたまってくる。つまり大陸地殻は地質時代を通じて考えると成長していることになる。

さらに大陸地殻を乗せた陸のプレートと、海洋地殻を乗せた海のプレートが衝突するところでは、海のプレートの沈み込みが起こり、海のプレートに乗っていたものが大陸地殻の端に付加されていく。

こうして大陸は外へ外へと成長していく。北アメリカ大陸の成長の様子は下の参照。

このような大陸の成長は日本列島でも見られる。西日本の過去の造山帯の中心を見ると、より古い飛騨変成帯−三郡変成帯から領家変成帯−三波川変成帯から四万十帯などの帯状構造がそれである。さらに四国沖には現在付加体が形成中である。

このような大陸の成長は地質時代を通じると連続的に起きているのではなく、27億年前、19億年前、13億年前に激しく成長した時期があったらしい。この時代の火成岩の量が多いことから、そうしたことがいわれている。

地球の表面に浮いた大陸地殻は、水に浮く芥(あくた)ように漂って合体しては分離するということを繰り返しているらしい。こうした固体地球の歴史を提唱したウィルソンの名を取り、これをウィルソン・サイクルという。

水に浮く芥は吹き寄せられるとその集まった状態にとどまることが多いが、集まった大陸はなぜ再び分裂するのだろう。それは大陸におおわれた場所では、マントルからの熱が逃げられなくなるので温度が上がり、やがてホットプルームができ、そこから発生したマグマが大陸(プレートを含んで)を分裂させると考えられる。

現在の大陸の配置は、最後の超大陸パンゲア(パンは汎、ゲアはガイア=大地の意味)が、2.5億年ほど前から分裂を初めて現在に至ったと考えられている。

では、それ以前はどうだったのだろう。最初の大陸は30億年前ほどに、それ以前にできていた小大陸や島弧が合体してできたらしい。超大陸といっても現在のインド程度の大きさだったという。この大陸をウルという。

30億年前〜25億年前には火成活動が極めて活発となり、多くの小大陸や島弧もでき、それらが衝突して大陸が急成長したらしい。この時期までに、大陸の大きさは現在の50%程度にまでなったという。

25億〜18億年前には、これまでにできた小大陸が合体する。まず、現在の東南極、北アメリカ、グリーランド、シベリアが合体してアークティカ大陸となる。またウル大陸も他の小大陸と合体して第2次ウル大陸となる。このウル大陸には南アフリカ、北インドが合体して第3次ウル大陸となる。一方、南アメリカと中央・北西アフリカが合体してアトランティカ大陸となる。アークティカ大陸にも別の小大陸が合体してニーナ大陸となる。この結果、18億年前には、第3次ウル大陸、ニーナ大陸、アトランティカ大陸の3つの大陸となる。

この3つの大陸はしばらく安定して存在していたが、10億年ほど前に合体して地球史上初めての単一の超大陸ロディニアを形成する。

7億年前には超大陸ロディニアは、巨大ホットプルーム(スーパープルーム)のため3つに分裂して、ローレンシア大陸、東ゴンドワナ大陸、西ゴンドワナ大陸となる。6億年前までには東西ゴンドワナ大陸は再び合体してゴンドワナ大陸となる。

さらにゴンドワナ大陸にローレンシア大陸も合体する。このときの衝突でできた造山帯(現在は侵食されてしまった巨大山脈)が、カレドニア−アパラチア造山帯、バリスカン造山帯(ローレンシアとアフリカの衝突)である。さらにアジア大陸も合体して、再び単一の超大陸パンゲアとなる。パンゲアの北の部分をローラシア、南の部分をゴンドワナ、その間の地中海をテチス海(テーチス海)、そしてそれらを取り巻く超海洋パンサラサとなる。

このパンゲアは、2.5億年前から激しい分裂をして現在に至っている。また、太平洋のホットプルームの活動も活発となり、大きな海台をつくり、その結果海底が浅くなり(白亜紀の大海進)、大陸の面積が減少した。

では、今後はどうなるのだろう。現在オーストラリアはその間のインドネシア、フィリピンなどとともに北上している(つまり日本列島に近づいている)。ハワイも日本列島に近づいている。こうして、オーストラリアは、インドネシアやフィリピンを間に挟んだまま日本に衝突する。ハワイも日本に衝突する。日本は、これらに押しつけられる形でアジア大陸に衝突合体する。他の大陸も再び合体する。こうしたシナリオが考えられているが、それは1億年以上先のことである。

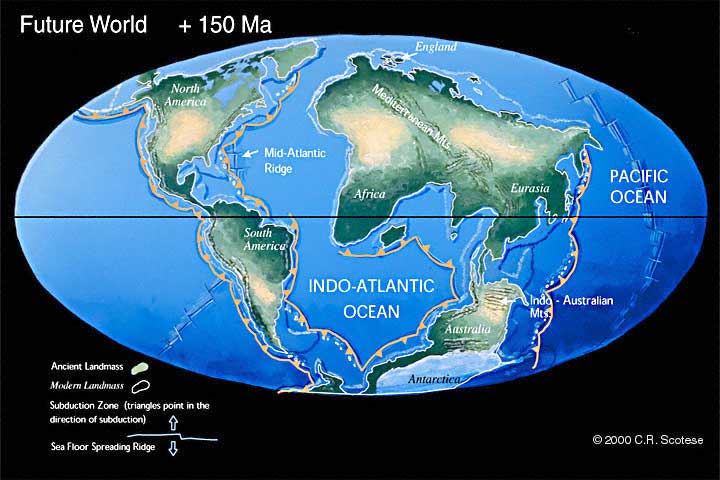

1.5億年後の大陸の配置。

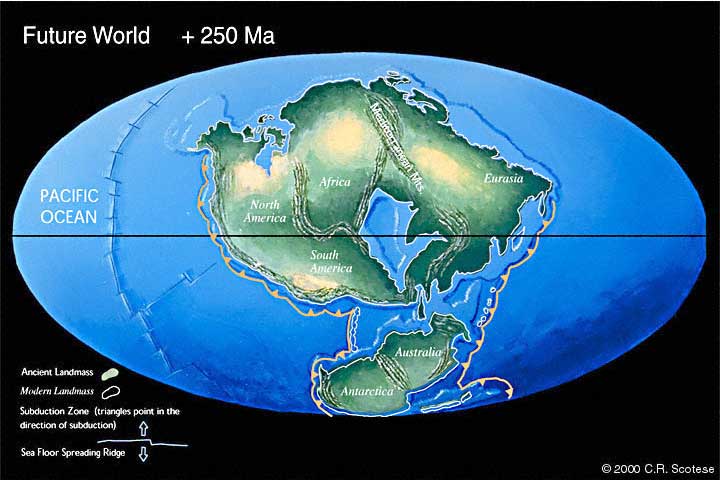

2.5億年後の大陸の配置

上の二つの画像はhttp://www.scotese.com/earth.htmから。

氷河の痕跡:氷河の末端から流れ出る水は、夏季には多く冬季には少ない。この結果、夏季には比較的粗い粒子が運ばれ、冬季には非常に細かい粒子しか運ばれない。こうして、下流には1年を周期とした細かい縞模様の粘土が堆積する。これを氷縞土(氷縞粘土)という。また氷河によって運ばれた大きな礫から非常に細かい粒子(粘土)が一度に堆積してできた氷礫岩(ティライト)という。氷山が運んだ石が氷山が融けることによって海底に落下して堆積したドロップストーン(まわりの海底堆積物とは無関係の石)という。氷河が運んでいる岩石が基盤岩を削ってできる筋状の傷跡である擦痕(氷河が流れた方向もわかる)という。これらが地層中に残れば氷河があったということがわかる。

北アメリカ大陸の成長:簡単な図は岐阜大学教育学部地学教室Web教材集(理科総合Bのなかの図)を参照。詳しい図はP.F.Hoffmanの下の図を参照。