アイザック・ニュートン(Isac Newton、イギリス、1642年〜1727年)は、自然科学(物理・数学)史上空前の大天才である。ニュートンに匹敵するのは、ニュートン以前ではアルキメデス(B.C287ころ〜B.C.221)くらい、ニュートン以後にはまだ出現していないのではないか。もっとも大天才といっても、それは物理・数学の天才ということであって、人格までが「天才」ではないのは当たり前のことである。

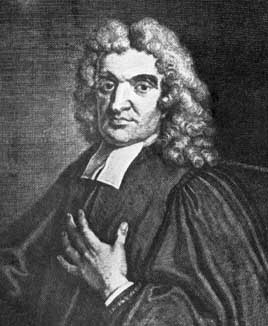

ニュートンの肖像:http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Newton.html(左)

ニュートンの立像:http://www.newton.cam.ac.uk/statue.jpg(右)

| (1) | 略伝 |

| a.ウールスソープとケンブリッジの時代 | |

| b.ロンドンの時代 | |

| (2) | 仕事など |

| a.科学 | |

| b.造幣局長官 | |

| c.その他 | |

| (3) | ライバル |

| a.フック | |

| b.ライプニッツ | |

| c.フラムスティード | |

| (4) | 逸話など |

| a.逸話(本当かな?) | |

| b.ガリバー旅行記の中のニュートン | |

| (5) | 参考図書 |

(1) 略伝

ニュートンは、イギリス(イングランド)のリンカーシャー地方ウールスソープという村で、1642年12月25日のクリスマスに生まれたということになっている。だから、一般的には1642年生まれということになる。しかし、面倒なことに当時のイギリスは旧暦を使っていて、新暦に換算すると1643年1月4日になる。本によってニュートンの生年が異なるのはこのためである。

ニュートンが生まれたときに、少しは裕福といえる農民だった父親(父の名もアイザック・ニュートン)は既に死んでいた。ニュートン自身、未熟児として生まれて、とても育たないだろうといわれていた。しかし実際は85歳まで生き、死ぬまで毛もあまり抜けず、歯も1本しか抜けなかったという偉丈夫になった。

ニュートンが3歳になったころ、母は30歳以上年上の裕福な司祭と再婚する。再婚の目的の一つは、ニュートンの養育費を確保することにあった。ニュートンはこのときからは母方の祖母に育てられることになる。ニュートンが14歳になったとき、母の再婚相手が死んだので、母はウールスソープに戻ったが、3人の妹弟も一緒だった。子供のころに母の愛情に飢えていたことが、後のニュートンの暗く猜疑心の強い、さらには女性嫌い(?)で異常に怒りっぽい、そして執念深く笑いがないという性格を生んだともいわれている。

グランサムの学校に通っていたニュートンは、母が戻ったことで一時農業をやることになる。しかし、農業に身が入らないのを見た母が、もう一度に学校に戻し、学業の道を歩ませることになった。とはいっても、当時の学校は自然科学系の科目はほとんど無かった。

グランサムでの下宿先が薬剤師であったことが、ニュートンを化学実験好き(錬金術=銅や鉄を金に変える研究につながる)にさせたのかもしれない。ともかく当時から手先は器用で、下宿先の女の子のためにいろいろなものを作ってあげていたようだ(一時は婚約までしたという仲になる)。この薬剤師の家での経験から、ニュートンは終生、薬は自分で調合していたという。

ニュートンは1661年にケンブリッジ大学トリニティ・カレッジに入学する。身分は給費生(授業料免除の替わりに大学の雑用をする)だった。もちろんふつうの学生もいるわけで、こうしたことがニュートンの暗い性格をさらに暗くしたともいわれている。几帳面な性格なので、当時こまめにつけていた出納簿(小遣い帳)なども残っている。それによって、トランプで負けてお金を取られたこと、逆に級友にお金を貸したこと(利息を取っていた?)なども明らかになっている(有名人にはなりたくないですね)。もちろん、工具や薬剤なども購入している。

大学3年生(1663年)のころから、ニュートンは独自の勉強・研究を始めたようである。既に光学への言及も始まる(自分の目を使って危ない人体実験もしている)。数学の本格的な勉強もこの頃からで、翌年にはもう当時のトップレベルに達している(天才だからね)。

ちょうどこの頃イギリスでペストが大流行する。大学も1665年8月に閉鎖される。ニュートンが大学を卒業したのは、その年の1月。ニュートンは1665年6月から1667年3月まで故郷のリンカーシャーに避難することになる(正確には、1666年3月末から、ペスト再発で大学が再閉鎖される1666年6月末まで一時ケンブリッジに戻っていたらしい)。

この故郷にいた1年半が「驚異の年」といわれている期間である。ふつうの人なら、学校が閉鎖されれば喜んで遊びほうけるところである。ニュートンももちろん大学が閉鎖されて喜んだであろうが、それは自分の自由な時間、すなわち研究・思索に没頭する時間が確保できたからである。

万有引力の発見にまつわる、ぼけーっとリンゴの木を見ていたとき、リンゴの実が落ちたことから引力についてのインスピレーションが湧いたという逸話はこの頃のことである。もちろん、この話の真偽はわからない。しかし、ニュートンはリンゴの実が落ちることと、月が地球のまわりを回っていることは、本質的には同じ現象であることを見抜いたことは間違いない。ちなみに、ニュートンの実家にあったリンゴの木の子孫は、東京の小石川植物園(東京大学理学系研究科附属植物園)などにも植えられている。リンゴの実がなったころ、この木の前でぼけーっとしていて、うまくリンゴの実が落ちてくれると、何かインスピレーションが湧くかもしれない。

|

|

| 小石川植物園の「ニュートンのリンゴ」(2001年10月撮影)。説明板に、「この木は、ニュートンが万有引力の法則を発見するきっかけになったと伝えられるリンゴの木の枝を接木したものである。昭和39年、(1964年)、当時、イギリス国立物理学研究所長サザランド卿より日本学士院長柴田勇次博士に送られ、其の後寄贈された。」(ママ)とある。 | |

この頃、ニュートンは万有引力や運動の法則の発見ばかりでなく、微分積分法を開発し、光と色の理論(光の粒子説といわれるもの)もまとめている。まさに「驚異の年」といえよう。

当時、トリニティ・カレッジのヘンリー・ルーカスの基金によるルーカス数学初代教授は、アイザック・バロー(ニュートンの先生)であった。ニュートン(1667年に偶然に空きができたフェロー(教員)となり大学に残っていた)の才能を認めたバロー(38歳)は、1969年にその職をニュートン(26歳)に譲る。もっとも、バローがその職を譲ったのは、本職である聖職に専念するためでもあった。ここで、ニュートンはプロの学者として、安定した生活基盤を得ることになる(こうした運も必要かもしれない)。しかも、教授職としての義務は少なく、1年で10回程度の講義、週2回程度の学生との討論に応ずるというものである。しかも、自分の研究をそのまま講義したので、学生にとっては難し過ぎて理解できず、受講者がいないこともあったり、討論しに来る学生もいなかったりだったという。天才だからといって(天才だからこそ)、優秀な教員ではない。きっと、学生がなぜわからないのかがわからないのであろう。

その後、このルーカス数学教授職を担った人は有名人が多く、現在(2003年)このルーカス数学教授の職にあるのは、あのホーキングである。ホーキングは1980年に38歳でこの職に就いた。

ホーキングについては、宇宙航空研究開発機構のスペースノートのホーキングの項参照。

http://spaceinfo.jaxa.jp/note/kagaku/j/kag0211_hawking_j.html

1669年から1672年にかけての講義が、後の「光学」(1704年)のもとになる。本当はこの時期に「光学講義」として出版したかったようだ。ニュートンはこの頃、反射望遠鏡も自作している。この望遠鏡は大評判となり、これがきっかけで1672年にロンドンの王立協会(1660年創設、初めての「学会(学界)」といってもよい)の会員に選出された。ここで、最初のライバル、ロバート・フックと対することになる。

王立協会員になったニュートンは、さっそく自分の光の理論を王立協会で発表しようとした。ニュートンの論文を読んだフックは、これらはすべて既に自分が考えたことで、目新しいことは何もない。まちがっているところもあると論評した。以後、ニュートンとフックの光学論争は4年あまりも続くことになる。ニュートンは自分の学説がすんなり発表できなかったことで、その後研究の公表には異常に慎重になる。

このときのニュートンからフックに宛てた手紙(1675/76年=旧新暦のずれ)の中で有名な、「もし私が、より遠くを眺めることができたとしたら、それは巨人の肩に乗ったからです。」がある。これは、表面的にはニュートンの謙虚さを示すものではあるが、背骨の曲がった醜い小男フックを揶揄するものであるという解釈(フックの肩には乗っていないという解釈)もある。

なお、「巨人の肩に云々」という表現は、当時の一般的な成句(科学翻訳家・青木薫氏のページ参照)で、ニュートンが初めて使った言葉ではない。

1679年、フックはニュートンに王立協会に再び論文を寄せて欲しいという手紙を出す。この中で、フックは自分が考えた惑星の運動についての理論についての評価を求めた。ここからニュートンvsフックの第2ラウンドが開始される。

この年にニュートンの母が死んでいる。そして、13年半ぶりに力学の研究を再開したニュートンは(遺産処理などの雑務もすんで、余裕ができたらしい)、昔データ不足で検証できなかった逆2乗則(万有引力の法則)の検証に成功する。一方、1684年1月、フックはハレー(イギリス、1656年〜1743年)たちに、逆2乗則で惑星の運動を説明できると伝えた(この頃既に、王立協会内ではケプラーの第3法則から逆2乗則が導き出されることは共通の了解事項になっていたともいわれている)。5月にハリーはニュートンに会って、逆2乗則が成り立っているとき惑星はどのような運動をするかを訪ねた。ニュートンは即座に“だ円”と答えた。昔、その計算をやったことがあるとも。ハリーは驚き、それをまとめるように要求した。プリンキピアの第1部となるその年(1684年)の講義録が、ハレーに送られてきたのは11月である。

※ ケプラーの伝記はこちら。

ニュートンより14歳も若いハリーは、フックとの対応でいらだつニュートンをなだめすかし、資金も提供して、「プリンキピア」(自然哲学の数学的原理)の執筆・完成を促す。1年半かけて執筆されたプリンキピアは、1687年に刊行された。この執筆に没頭した1年半は、「驚異の年」(1665年〜1666年)の再現ともいわれる。

フックはその間も、逆2乗則の先取権を主張する。ニュートンはフックへの対抗心からも、また先取権を明白にするためにも、プリンキピアを書いたともいわれる。フックは、プリンキピアが刊行された1687年以降、急速に生彩を失い、1703年に死んでしまう。

こうしてニュートンは、フックとの戦いをその頑強な体(生き残り)で勝利することになる。フックの死後、王立協会の会長になったニュートンは(1703年)、王立協会も引っ越させ、たった1枚しかないといわれているフックの肖像画も破棄し、フックが開発した科学機器もすべて処分した。ようするにフックの痕跡をすべて消し去ろうとした。フックが死んだあとも、フックの名が出るだけでニュートンは異常に興奮したという。

この頃イギリスでは、宗教の面でゆれていた。カトリック教徒のジェームス2世が国王になると(1685年)、イギリス国教派の弾圧が始まる。ニュートンはピューリタン主義者(反カトリック主義者、政治的にはホイッグ党派(今の保守党)、さらには公になると異端の烙印を押される反三位一体主義者(キリストを神の子と認めない)だったらしい。)だから大変である。宗教裁判に出向き、あくまでも国王との妥協を拒否する。

b.ロンドンの時代

このときの活躍が認められたのか、ジェームス2世が去ったあとニュートンは大学選出の国会議員となり(1689年)、ロンドンに移る。もっとも国会議員はこのときの1期だけだし、議員としての発言は「ちょっとそこの窓を閉めて欲しいorあけて欲しい。」だけだったそうである。それはともかく、このときのロンドン生活の経験から、静かな大学町ケンブリッジに戻る気を無くしたようだ。

科学者として盛名をはせたニュートンのまわりには、ニュートンを慕った若い人も来るようになる。例えばファシオ・ド・デュイリエ(1664年〜1706年?)。しかし彼はライプニッツとの争いで火に油を注いだり、後にカルト集団に心酔してしまう。このへんも、科学に興味を持った若い人が、何かをきっかけにあっさりとカルトに走る今日の状況と変わらないかもしれない。

ニュートンの精神状態が怪しくなるのもこの頃からである。ケンブリッジを離れ、ロンドンに職を求めようとするがうまくいかない。こうしたことを、本当はニュートンのために動いてくれている友人(哲学者ロック(1632年〜1704年)や、「日記」で有名な元海軍大臣ピープス(1633年〜1703年))たちのせいだと邪推するようになる。ニュートンの光学の研究の手稿を、学生が誤って燃やしてしまったために、発狂したという噂も流れる。ニュートンの遺体の毛髪から、高い濃度の水銀が検出されるので、当時凝っていた錬金術でよく使う水銀の毒にやられていたのではないかという説もある。1693年ころの精神状態が一番悪かったようだ。強度の鬱病になっていたという可能性が強い。

だが、かつての教え子でもあるモンタギュー(1634年〜1682年)が若くして大蔵大臣となり、彼が造幣局監事の仕事を持ってきてくれる(1696年)。さらには1699年には造幣局の長官(すべての官僚の中で最高給の職、年収2,000ポンド以上、これってどのくらい?)になる。このときも、ニュートンと同居してた美人で評判の魅力的な姪(異父妹の娘、キャサリン・バートン)とモンタギューが愛人関係にあり(これは事実らしい)、そのつてで造幣局の職を与えられたという噂も流れ、ニュートンは激怒する。造幣局長官としての仕事は下を参照。

1703年に王立協会の会長にもなったニュートンは、死ぬまでその地位にいた。さらに1705年、ニュートンは爵位(サー・アイザック.ニュートン)も得た。ニュートンが王立協会の会長になると、王立協会も自由な雰囲気が無くなり、規則づくめの堅苦しいものになった。上に書いた王立協会の引っ越しも、ニュートンの独断で、強引に決められたものである。フックの残滓を払拭するためであったかもしれない。ニュートンの死後、王立協会の会長になった人(ハンス・スローン)は、すぐに堅苦しい規則を廃止したという。

ニュートンはその政治力で、各大学に自分の息がかかった人間を送り込んでいった。こうして、イギリスの科学界に君臨することになる。ニュートンの逆鱗に触れると大変であった(怒りっぽいニュートンとうまくやるのはとても大変)。

このころ、微分積分の先取権をめぐって大陸のライプニッツ(ドイツ、1646年〜1716年)と、月の観測データをめぐってイギリスのフラムスティード(1675年〜1719年)との戦いが始まる。

ライプニッツの微分積分法の発表が1684年、ニュートンのプリンキピアは1687年である。ニュートンが微分積分を開発したのは「驚異の年」の1666年頃であるが、この時点では公表していない。でもニュートンは、ライプニッツが何らかの方法で自分の微分積分法を盗んだと思いこんでしまったのだ。

もっとも既に大物のニュートンは表には登場せず、上に書いた弟子のフォシオ(ファシオが二人の対立を煽った側面もある)や、ニュートンの息のかかったキールやクラークを使って(場合によっては彼らの名を騙って)、ライプニッツを攻撃する。ライプニッツも負けてはいない。第3者のなかにはおもしろがって、二人の対立を煽る者(ヴェネツィアの貴族コンティ)まで出てくる始末。

しかしこの不毛の戦いも、またしてもニュートンのその頑強な体(生き残り)で勝利する。つまり、1716年に論争相手のライプニッツが死んでしまったのだ。だが、下に書いたように現在では、微分積分の記号はライプニッツが考えた記号のほうが使いやすいので、その記号が使われている。

ニュートンがフラムスティードに求めたのは、月の観測データである。ニュートンは自分の月の理論を完全なものにしたかったのだ。ニュートンは最初は丁重に要求したが、もう少し観測精度を上げてから、しかも自分の手で公表したいフラムスティードはこれを拒否する。ニュートンは次第に高圧的になり、最後はその政治力でフラムスティードの観測データを、ハリーによって強引に出版(「英国天文誌」)させた(1707年or1712年)。69歳の王立協会会長ニュートンと、65歳の王室天文台台長フラムスティードが直接対峙し、怒り狂ったニュートンがフラムスティードに罵詈雑言を浴びせる場面もあったという。

この「英国天文誌」はハリーのデータも付け加わっており、全体として精度が落ちたものになった。フラムスティードは失意のうちに死ぬ(1719年)ということになる。なお、ニュートンとフラムスティードの確執は、「専制君主ニュートン」参照。

ここでもライバルの死によって、ニュートンが勝利する。

ニュートンは80歳を超えても体力・気力は衰えず(結石で悩んでいたくらい)、死ぬまで王立協会の会長と造幣局長官を勤めた。最後の出席となった1727年の王立協会の席で、85歳のニュートンは71歳のハリー(第2代王室天文台台長になっていた)を、観測データをきちんと報告していないと叱りつけたという。そして、ニュートンはその半月後に発作を起こして死んでしまう。巨額の遺産が残った(32,000ポンド、これってどのくらい?)。もっとも、投資に失敗して多額の損失を出したこともある。

(2) 仕事など

a.科学

公表の時期は異なるが(だいぶ後になるが)、基本的には「驚異の年」(1665年〜1666年)に考え出されたという。

| ・ | 力学:運動の3法則と万有引力の法則 運動の第1法則(慣性の法則):外部から力を受けなければ、静止したままか、等速直線運動を続ける。 運動の第2法則(加速度の法則):物体が受ける力(f)は、物体の質量(m)と加速度(a)の積に比例する。f=ma。 運動の第3法則(作用反作用の法則):物体Aが別の物体Bに力をかけると、物体Aは物体Bから同じ大きさで向きが逆の力を受ける。 ※ 他に力の合成分解は平行四辺形の法則に従うことも明らかにしている。 万有引力:質量Mとmの物体が、距離r離れているとき、二つの物体の間には万有引力f=GMm・r-2(質量の積に比例して、距離の二乗に反比例する)が働く。このときの比例定数Gを万有引力定数という。質量をkg(キログラム)、距離を(m)で測ったときのGの値は(6672.59±0.30)×10-14m3・s-2・kg-1となる。(数値は理科年表2003(丸善)から) ニュートンの態度は「力の自然学的な原因や所在を考察しているのではない。」「力は自然学的にはではなく数学的にだけ考えねばならない。」、つまり「私は仮説を作らない。」というものであった。それは「万有引力の本質は何か、万有引力は空間をどのように伝播するのか、万有引力は何を媒介として対称物体に届くのか。」という疑問は捨象するという態度である。 |

| ・ | 光学(光の粒子論) 白色光がすべての色の混合であること、白色光はプリズムによっていろいろな色に分割でき、色によって屈折率が違うことを明らかした。そして、これを「粒子」の立場から説明したが、彼自身が発見した「ニュートンリング」(干渉の周期性)はうまく説明できなかった。応用ではレンズでは色収差が無くならないことから、反射望遠鏡を作った。 ※ 光はエーテルの中を伝わる波であるというフックやホイへンス(オランダ、1629年〜1695年、振り子時計の改良でも有名)と厳しく対立した。結局、20世紀初頭、光は波動と粒子の二面性があることが明らかになった。 |

| ・ | 微分積分法 ニュートンは曲率法と呼んだ。曲線の接線の求め方(微分法)、曲線で囲まれた部分の面積の求め方(積分法)を開発し、それらが互いの逆演算であることも見つけた。自分で研究した運動の法則の手段という側面が強い。運動でいうと、移動距離を時間で微分すると速度、速度を時間で微分すると加速度が得られる。逆に、加速度を時間で積分すると速度、速度を時間で積分すると移動距離が得られる。 ※ 上に書いたようにライプニッツも独立に微分積分法を発見し、そして、現在使われている微分積分の記号(微分のd、積分の∫)はライプニッツのものである。ライプニッツは幾何学的興味から微分積分法を開発したといわれている。 |

b.造幣局長官

ニュートンの教え子でもある大蔵大臣モンタギューとしては、既に科学の世界で名声を得ているニュートンに、名目的な職を与えて収入を確保させることが目的だったようである。しかし、もともとこういうことが好きなニュートンは、まじめに造幣局監事・長官の仕事(?)をやってしまう。ニュートンがもっとも力を入れたのが、当時横行していた偽金づくりの摘発である。造幣局長官みずからが、逮捕された容疑者を尋問するのである。1698年から1699年にかけての19か月で、127日間もそのために出勤したという。偽金つくりの中でも大物チャロナーを、ニュートン特有の執念深さで追いつめていく。裁判では頑強に偽札つくりを否認したチャロナーは(ニュートンはチャロナーの配下をスパイに使って罪状を暴いた)、絞首刑になるときに、裁判では所有を否定していた偽札つくりに使った銅板をニュートンに贈ったという。

のちの1717年、イギリス政府はニュートンの助言に従って、1ギニー金貨=21ペニーシリング銀貨というレートを定めた。この金と銀の比率は、ニュートンの力学が相対性理論によって修正されるまで、つまりニュートンの宇宙体系と同じくらいの期間通用したといわれる。

ともかくニュートンは造幣局の仕事を愛しており、お札のデザインなどもみずから手がけたり(偽札ができないような複雑・精巧なデザインを考えた。もともと望遠鏡や実験器具の自作はお得意の手先は器用な人だった。)、政府が研究の時間を保障するために年金を支給するからと引退を示唆したりしても、ニュートンはそれを拒否して、結局死ぬまでその職を続けた。

c.その他

近代科学の方向性を決定づけたニュートンは、また中世の人でもあった。

| ・ | 錬金術 ニュートンは錬金術に凝っていた。錬金術とは鉄や銅などのふつうの金属を金に変えようとするものである。ケンブリッジに住んでいたころ、ずっと錬金術にはまっていたことが知られている。それも、プリンキピア執筆のころ(1686年〜1687年のころ)にもっとも熱心だったらしい。当時は実験の生成物は舐めることが常識だった。そして、錬金術には水銀がよく使われる。ニュートンの遺髪から水銀が高濃度で検出されたことはこれを示す。当時、化学実験で生成されたものを舐めることは常識だったのだ。上に書いたように、1690年代の精神的錯乱は水銀中毒の可能性もある(が、すっかり直ってしまうのも不思議、抜群の体力?) |

| ・ | 聖書年代学と宗教観 聖書の記述を丹念に読み、そこに書かれている出来事が“いつ”のものかを計算する。ただし、天地創造が4000年前ということが前提だから、そもそも意味がない。 ニュートンは熱心なキリスト教徒であった。しかし、正統派の三位一体説(神と子(キリスト)と聖霊は同一とする)に対して、キリストの神性を認めないユニテリアンだったらしい。これは“異端”あり、それがばれたら公職には就けなかったであろう。 |

| ・ | 国会議員 どこの国でもいつの時代でも、有名人になると国会議員の道が開ける?。国会議員としての活動は上参照。 |

(3) ライバル

a.ロバート・フック(イギリス、1635年〜1703年)

フックは多才の人である。

フックはいろいろな面で、ニュートンとは対称的である。ニュートンの暗く閉鎖的な性格に対し、明るく社交的な性格、潔癖なくらいの女嫌いのニュートンに対し(学生時代、友達が女性に対するみだらな冗談を言っただけで絶交したこともある。マザコンという説もあるが)、無類の女好き(次から次へとスキャンダル)、さらには偉丈夫のニュートンに対し、背骨が曲がり病弱・貧相であった。共通点は、お互いに服装に無頓着な点だけだったという。もちろん、科学実験器具の自作は二人とも得意である。

器用なフックは、ボイル(イギリス、1627年〜1691年、「気体の圧力と体積は反比例する」というボイルの法則の発見者)の有給実験助手として出発する。ボイルの法則の実験的基礎となった真空ポンプはフックが開発したものである。もしかすると、ボイルの法則そのものも、フックが発見したのかもしれない。

フックはその後、ボイルの推挙もあり、王立協会の実験主任となる。ここでフックは、ほとんど毎週のように新しい実験を演じすることになる。この仕事は移り気のフックには合っていたかもしれないが、一つの問題をじっくり考え込むという余裕を生じなかったともいえる。のち、1665年にグレシャム・カレッジの幾何学教授となり、大学構内で死ぬまで暮らすことになる。王立協会も同じ建物内にあった。同じ1665年には主著「顕微鏡観察誌」も出版している。この頃から王立協会は、実質的にフックのヘゲモニー下になる。そしてニュートンと激しく対立する。

フックにはちょっと意地悪・皮肉屋なところもあって、だれかが王立協会で目新しいことを発表しても、「そんなことはもう既に自分が前に考えた・やったことがある。」などというのである。確かにそういうことはある程度いえているかもしれない。ただ、多忙なフックはそれらをきちんとまとめるということはなかった。

ともかく、ニュートンに対しても他の人に対するように、尊大な態度で同じようにやってしまったわけだ。ニュートンとの死闘の第1ラウンドは光学をめぐる戦い(1672年〜1675年ころ)、第2ラウンドは万有引力(逆2乗則)の先取権をめぐる戦いである(1679年〜1687年)。たしかにフックも逆2乗則を知っていたらしい。またフックは、惑星の運動を接線方向と太陽の方向に分けるというアイデアをニュートンの伝えたという。でも、きちんと定式化したのはやはりニュートンであろう。

ともかくフックは、プリンキピアの発刊(1687年)以降、その年に15年間同居して溺愛していた姪グレイス(浮気な愛人でもあった)が死んだことも契機に、急速に生彩を無くしていく。結局、もともと病弱だったフックは「骨と皮」だけになり、1703年に死んでしまう。

フックの業績で一番有名なのは、弾性体に加えた力とひずみが比例するというフックの法則である(1678年)。力をf、伸び(縮み)をxとしたとき f=kx の関係が成り立つことを発見したのだ。このときのkはものによって決まる比例定数である。

ほかにも、顕微鏡を使った観察(1665年の「顕微鏡観察誌」、ここで初めて「細胞」という名を使う) 、時計の改良、さらには大火に見舞われたロンドンの再建・建物の設計など、さらには化石の説明、岩塩などの結晶の説明もやっている。

なお、顕微鏡の観察では同時代にA.レーウェンフック(オランダ、1632年〜1723年)という人もいて、よく混同される。彼は、独自に開発した単レンズの顕微鏡を用いて、微生物の観察を行った。

フック:http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Hooke.html

b.G.Wライプニッツ(ドイツ、1646年〜1716年)

ライプニッツは不思議な人である。

ライプニッツはドイツ(当時は統一国家とは言い難いが)の外交官であり、法律家でもあり、哲学者であり、図書館長でもあり、さらに仕えた王家(ハノーファー家)の家系図づくりなどを仕事としていた。1973年のパリ滞在あたりから数学に興味を持ったようである。そして、加減しかできなかったパスカルの計算機に対し、乗除や開平もできる計算機も発明した。微分積分についても、ニュートンとは独自に考え出し、すでに1975年に微分のdや積分の∫という記号(現在われわれが使っている記号)を使っている。

ライプニッツ:http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Leibniz.html

c.J.フラムスティード(イギリス、1646年〜1719年)

フラムスティードは哀れな人である。

当時のイギリスは、遠洋航海を行っている船が自分の位置(経度)を確認するための、正確な星の運行表の作成に迫られていた。そこで、王室天文台(のちのグリニッジ天文台)を作ることになった。その任を請け負ったのがフラムスティードである。つまりフラムスティードは初代の天文台長である(第2代はハリー)。とはいっても、観測機器を購入・整備する費用はほとんどもらえず、100ポンドほどの年収しかもらっていないフラムスティードが自費で、あるいは自作して天文台の形を作っていった。そして彼はそこで、こつこつと観測を行った。

天文台長を観測データを提供するためのサービス業と見るニュートンやハリーと、観測家としての誇りを持ち、できるだけ誤差の少ない観測データを自分の名で公表したいフラムスティードの対立は深刻であった。しかし、当時のニュートンは名声においても、政治的な力においても、フラムスティードが互角に戦える相手ではなかった。

1680年に現れた彗星を、フラムスティードは正しく一つの彗星と見抜いたが、ニュートンは二つであるという自説に固執し、結局フラムスティードが正しかったと認めざるを得なかったことがある。はなはだ自尊心を傷つけられたニュートンは、この件を忘れなかったという。そしてこの恨みが、ますますニュートンのフラムスティードに対する厳しい態度の遠因となったともいわれている。

結局フラムスティードの45年以上に渡る苦労の結晶が、彼が望んだ形で出版(「英国天文誌」)されたのはその死後の1725年であり、それをもとにした「天球図譜」の出版は1729年であった。

フラムスティード:http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Flamsteed.html

(4) 逸話など

ニュートンには逸話が多い。その中でも有名なのが、「リンゴが落ちるのを見て万有引力を発見した。」であろう。

他にもぼけーっとする癖のためか、「卵と間違えて懐中時計を茹でた」、「ズボンをはいていないことに気がつかず、そのまま役所に出勤した」、「馬がつながれていない手綱を引いて歩いていた」、「夕食を忘れるのはしょっちゅうだった」(召使いはそれを期待していた)などの逸話がある。

もちろん真偽のほどは確かではない。しかし、端から見るとぼーっとしていることはよくあったらしい。でも、「ぼけーっ」としているといっても、本当にぼけーっとしている凡人と異なり、そう見えるときのニュートンの頭の中は、何かを集中的に考えてフル回転しているのだ。その集中力のすごさを示すものであろう。

もう一つ。ニュートンは自分の研究を公表することに対しては、異常なほど臆病であった。これは、最初に王立協会で自分の光学理論を発表するときに、フックからイチャモンをつけられたためといわれている。当時、数学者の間では難しい問題を提示し、その解答を競うということがやられていた。1697年、数学一家で有名なスイスのベルヌーイ家のヨハンは、「重力のもとで最も速く降りることができる曲線は何か」という問題を出した(答えはサイクロイドと呼ばれる曲線)。この問題に対しては、ライプニッツをはじめ、当時の有名な数学者たちが解答をよこした。問題を知ったニュートンは匿名で解答を送る(造幣局の仕事で忙しい55歳のとき。夕方4時に帰宅して問題を見たニュートンは、翌朝の4時には解いていたという同居していた姪のキャサリン・バートンの証言がある)。しかし、匿名の解答を見たヨハンは、「ライオンは爪を見ればわかる」と解答者がニュートンであるとすぐに見抜いた。剣の達人同士の雰囲気。

※ ベルヌーイ家

バッハ家が音楽家を輩出したように、スイスのベルヌーイ家も数学者を輩出している。とはいっても、有名なのはヤコブ・ベルヌーイ(1654年〜1705年)、その弟のヨハン・ベルヌーイ(1667年〜1748年)、ヨハンの息子のダニエル・ベルヌーイ(1700年〜1782年)の3人だけであるが。

流体力学のベルヌーイの定理の発見(1738年)はダニエルらしいが、ヨハンが勝手に発表したという話もある。

子供向けに翻案したガリバー旅行記(スウィフト作)では、こびとの国と次の巨人の国で終わってしまうことが多い。しかし、ガリバーはさらに旅に出て、次は飛ぶ島(ラピュタ国、宮崎駿のアニメ映画でもその名が出てきた)、そして不死の国や日本(ここだけなぜか実在の国)なども訪れたあと、最後に馬(フィヌム)の国に行く。そこでは高潔なフィヌムに対し、人間の形をしたヤフーが醜い姿をさらしていた。

そのラピュタ国の中に、つねに「ぼーっ」としている学者が出てくる(叩き役の召使いがいて、「聞く話す見る」が必要なときに叩いてあげないと気がつかない)。これは明らかにニュートンを指しているらしい。ガリバー旅行記の中では、他にもニュートンを揶揄している場面があるという(ガリバーの体の寸法を細かく測りながら、結局はメチャクチャな服を作ってしまう仕立屋がそれらしい)。

※ J.スウィフト(イギリス、1667年〜1745年)

作家、宗教家。一時ロンドンで風刺家として活躍。そのころニュートンを知り、ニュートン家にも出入りしたらしい。もっともこれは、ニュートンの美貌の姪キャサリン・バートンに会うためだったのかもしれない。キャサリンを讃える詩を作って、自分の愛人ステラの不興を買ったりもしている。

ロンドンでの生活がうまくいかないスウィフトは、だんだん人間嫌いとなり、故郷のアイルランドに戻り、ダブリンの司祭として暮らす。ガリバー旅行記(1726年)はその頃の作であり、本当は当時の社会を痛烈に批判したものである。

その後ますます人間嫌いが嵩じてきたスウィフトは、狂気のうちに死んでいく。

なお、ガリバー旅行記(ラピュタ国)には火星の2つの衛星の話も出てくる。「内側の衛星は、火星の中心から、火星の直径の3倍の距離、外側の衛星はそれが5倍である。前者が公転周期は10時間、後者は21時間半」であるという。火星の衛星が実際に発見されたのは1877年(ガリバー旅行記の150年後)、内側のフォボスは火星の中心から、火星の直径の1.4倍、公転周期は7時間40分、外側のダイモスは火星の中心から、火星の直径の3.5倍で、公転周期は31時間である。スウィフトは、ここでケプラーの第3法則が適用できることもいっている。だから彼の「直径」を「半径」に直して計算すれば、ほぼ正確な予言となった。スウィフトは科学嫌いを標榜していたが、本当はかなりの知識を持っていたようだ。もっとも、この火星の衛星の話は偶然であろうが…。火星の衛星の話はこちらを参照。

(5) 参考図書

ニュートンの伝記はたくさん出ているが、ここでは主に下の本を参考にした。

ニュートン:島尾永康 岩波新書黄88 1979年6月

異説数学者列伝:森毅 蒼樹書房 1973年5月

ガリレオの求職活動 ニュートンの家計簿 佐藤満彦 中公新書1548 2000年8月

磁力と重力の発見 山本義隆 みすず書房 2003年5月

16世紀文化革命 山本義隆 みすず書房 2007年4月