http://www.enecho.meti.go.jp/genshi-az/atom/knowhow/fire_atom.html

化学エネルギーで生命を維持しているわれわれ人類が(地球型生物が)、本当に核エネルギーを制御できるであろうか。

(1) 原子炉

原子炉には、ウランなどの重たい元素の原子核の核分裂を利用する「分裂炉」と、水素などの軽い元素の原子核の核融合を利用する「融合炉」がある。融合炉の実用化は当分無理であろうから、ここではおもに分裂炉の問題を考える。

(2) 原子力発電

原子力発電は、原子力で蒸気を発生させ、その蒸気の力で発電タービンを回して発電するものである。すなわち、火力発電とは、何によって蒸気を発生させるのかが違うだけであって、まか不思議に発電するものではない。ただし、火力発電よりは熱を電気に変える効率が低く(最新型火力発電の約50%に対し、原子力発電は33%程度)、さらに放射能をつくってしまうという問題がある。

|

| 図4-5 資源エネルギー庁原子力AtoZ http://www.enecho.meti.go.jp/genshi-az/atom/knowhow/fire_atom.html |

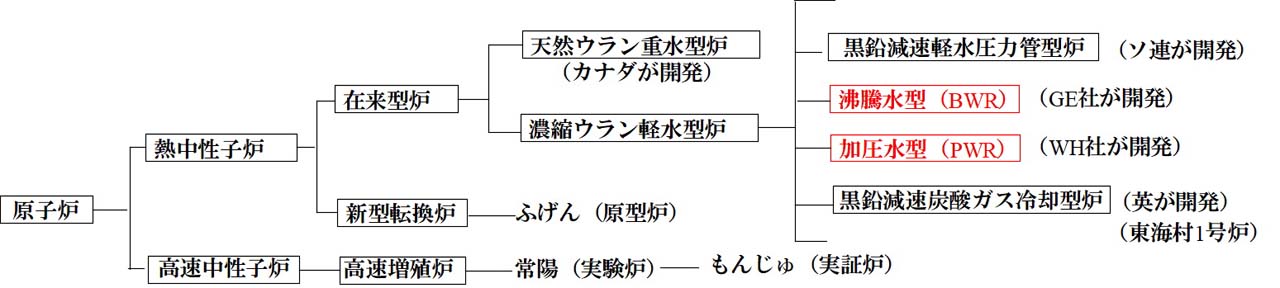

核分裂の連鎖反応を制御しながら行うのが原子炉である。原子炉にはいろいろなタイプのものがあるが、日本で実際に使われているタイプは限られている。下に日本で使われている原子炉のタイプを示す。

図4-6 さまざまなタイプの原子炉

実際に発電用として使われているのは、沸騰水型炉(BWR)と加圧水型炉(PWR)である。日本は政策的にこの2種を使っている。両者とも濃縮ウラン軽水型炉と呼ばれている。ここで、濃縮ウランとは、天然ウランには0.7%しか含まれないウラン235を3%程度にまで濃縮したものを意味する。また軽水とは中性子の減速剤として普通の水を使っていることを示す。中性子を減速した方が核分裂を起こしやすい。このように減速した中性子を熱中性子といい、この熱中性子で核分裂を起こしている原子炉を熱中性子炉という。

※ ふげん、常陽、もんじゅ、東海村1号炉は廃炉が決定している。

原子炉内の水は、中性子の減速剤の他、放射能の遮蔽、原子炉の冷却・熱の運搬という三つの役割を果たしている。一方、中性子を減速させないものが高速中性子炉である。これについては(5)参照。

図4-7 沸騰水型炉(BWR)と加圧水型炉(PWR) 資源エネルギー庁原子力白書2013

http://www.enecho.meti.go.jp/topics/hakusho/2013energyhtml/2-1-3.html

補足:重水

ふつうの水素の原子核は陽子1個からなり、そのまわりを電子が1個回っているというものである。ところが、重水素の原子核は陽子1個と中性子1個からできていて(電子はふつうの水素原子と同じ1個)、重さは普通の水素の約2倍になる。この重水素を含む水を重水といい、普通の水素からできている水(軽水)と区別する。

ちなみに原子核に、陽子1個、中性子2個あるものを3重水素(トリチウム、半減期12年の放射能を持つ)という。トリチウムは核融合の燃料(つまり、水爆の原料にも)となるが、自然界には存在しないのでリチウムに中性子をぶつけてつくる。

(4) BWRとPWR

2006年以降、原発をめぐる会社間の競争は激しく、複雑な合従連衡の時代になり、かつてのBWR=GE+東芝+日立 vs PWR=WH+三菱という単純な図式は崩れた。

a 沸騰水型炉(BWR:Boilng Water Reactor)

アメリカのゼネラル・エレクトリック(GE)社が開発したものを、東芝・日立製作所が技術輸入し、東京電力、中部電力、中国、北陸電力が使用している。2006年11月、GEと日立は原子力部門を統合した。これにより、BWRでは東芝の立場が弱くなった。東芝はPWRをにらんでいるようである(下の、b 加圧水型炉を参照)

原子炉で直接蒸気を発生させ、その蒸気で発電タービンを回す。構造はPWRよりシンプルであるが、発電タービンのところまで放射能を持った水(水蒸気)が来ているという問題がある。

b 加圧水型炉(PWR:Pressurized Water Reactor)

原子炉では沸騰しないように高圧の水を循環させ、その高温の水の熱を使って別な場所(蒸気発生器)で蒸気を発生させ、発電用タービンを回す。発電タービンのところには放射能を持った水(水蒸気)は来ないが、構造が複雑になる。

アメリカのウェスチングハウス(WH)社が開発したものを、三菱重工が技術輸入し、関西、四国、九州、北海道電力が使用している。PWRは世界で使われている発電用原子炉の主流であり、もともとの技術は原子力潜水艦用である。ただし、ウェスチングハウス社はアメリカでの原発の新規需要が1978年以降ないこともあり、原子力部門を米モリソン・クヌードセン(MK)社と英原子燃料会社(BNFL)に身売りした(1998年)。

2006年10月、東芝はとうとうウェスチングハウス社そのものを買収した(子会社化した)。2006年12月、東芝の子会社になったウェスチングハウス社は中国から4基の原発を受注した。

またこれに伴い2006年12月、三菱重工は40年間に渡ったウェスチングハウス社との提携を解消した。三菱重工はすでにPWRを自力で開発・生産できるとしている。また部品等は石川島播磨(IH)社から調達できるとしている。三菱重工はまた、フランスの最大大手アレバ社との提携も行うことになった。石川島播磨は原発の保守・機器の販売を目指している。

GEの方は三菱が開発したPWRを自力をアメリカで販売しようとしているようである。この結果、アメリカでのPWR販売は、ウェスチングハウス+東芝 vs GE+三菱という図示になった。

世界的にはPWRの開発は、三菱+アレバ、東芝+ウェスチングハウス、BWRの開発は日立+GEという三つ巴の形になった。「地球温暖化」を背景に2005年夏アメリカは原発建設を再開し、またヨーロッパも一時の反原発熱が冷め、さらには東南アジアを中心に建造ラッシュが予想される時代になった。

※ 2017年3月29日、ウェスチングハウス社は経営破綻(アメリカの倒産法第11条適用を申請)した。このウェスチングハウス社を買収したことが東芝の重荷となり、東芝の経営危機の原因となっている。

(5) 新型転換炉と高速増殖炉

原子炉内では自動的にプルトニウム239ができる(4・2の(2))。このプルトニウム239の生成効率を高めた原子炉が転換炉である。日本では実験炉<ふげん>がつくられたが、事故が多い上に開発の意味がないということで、それ以降の開発は中止された(1995年)。

<ふげん>(出力16.5万kW)は2003年3月29日に運転を完全に停止した。今後10年間は「廃止措置準備期間」として廃炉の研究(使用済みの燃料の運び出しや原子炉などからの放射性物質の除去、解体技術の研究開発など)を行ってから、その後の30年以内(コスト削減のために15年以内をめざし)に、施設の解体・撤去を行う予定である。

廃炉にかかる費用は、核燃料サイクル機構の見積もりによると、これまでの運転に伴って出た廃棄物の処理費が140億円、10年間の「廃止措置準備期間中」の施設の維持管理費が500億円、解体工事費が300億円、解体工事に伴って発生する廃棄物の処理費が400億円となるそうである。さらにこれに、15〜30年間の「解体・撤去期間中」の施設の維持管理費を加えると2000億円に達すると見られている。

廃炉に伴って出る廃棄物は37万トン。このうち炉心部分から出る放射能レベルが比較的高いものは200トン以下、低レベル放射性廃棄物は4000トンになるという。

プルトニウム239の生成効率をさらに高め、消費した燃料以上のプルトニウム239ができるように設計したのが高速増殖炉である。中性子を減速させないために、炉心の冷却剤として、液体金属ナトリウムを使う。高温になった液体金属ナトリウムで蒸気を発生させるわけだが、ナトリウムは少しでも水と触れると爆発する。技術的には非常に難しい原子炉である。つまり、開発費が莫大になるということでもある。

さらにプルトニウム239は、容易に原爆を作ることができるという側面を持っているので、核拡散につながるという問題、またプルトニウムそのものの毒性の問題がある(4・2の(2)参照)。すなわち、技術的・経済的・政治的な問題、安全性の問題が大きい。

そのため、現在アメリカをはじめ多くの国では開発を中止している。唯一実用に供していたフランスのスーパーフェニックスも廃炉が決定している(運転はすでに1996年から停止中)。日本では実験炉<常陽>、原型炉<もんじゅ>がある。1999年の核燃料工場の臨界事故は、常陽のための燃料を加工しているときに起きた。また、<もんじゅ>もパイプに穴があき、液体金属ナトリウムが漏れてしまったという事故を起こしている。(1995年12月)。事故後の「核燃料サイクル機構」(当時は「動燃」)の事故隠しも問題になった。

もんじゅは2005年から運転再開に向けた工事を始め、2007年に完成した。これまでに9千億円の建設・維持費用がかかっているという。そして、2010年5月6日、14年5ヶ月ぶりに運転を再開した。ところが運転再開直後から、警報機の誤作動や、手順書の不備による制御棒の作業ミスが続出し、8月18日には燃料交換に使う装置をつり上げる途中、つり上げ機器の不具合で装置が原子炉容器内に落下するという事故を起こしてしまった。最後の事故は深刻で、2010年10月10日現在、運転再開のめどは立っていない。また、トラブルのたびに、自治体への報告が速やかに行われていないという、原子力研究開発機構の相変わらずの体質も指摘されている。この事故の詳細は、原子力研究開発機構敦賀本部「もんじゅの現況」を参照。

もんじゅは毎年200億円(1日5500万円)の維持費が見込まれていたが、今回のトラブルでこのコストもかさむであろう。さらに、もんじゅはこれからさらに試験運転を重ね、1年後に発電開始、2013年に本格稼働する予定であったが、これも大幅に遅れるであろう。もんじゅはまだ原型炉であり、さらに実証炉、そして実用炉という手順となる。もんじゅの発電コストは1kW時30円といわれ、これは通常の原発の5倍の費用である。高速増殖炉は、技術面の難しさだけではなく、こうしたコストの問題も抱えている。

図4-8-a 高速増殖炉 資源エネルギー庁原子力AtoZ

http://www.enecho.meti.go.jp/genshi-az/cycle/structure/speed.html

図4-8-b 高速増殖炉内の反応

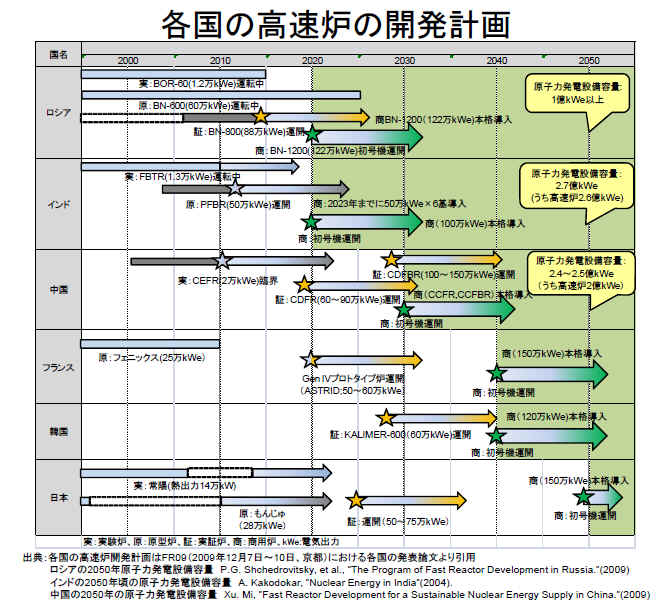

高速増殖炉の研究・開発を行っている国は限られている(下図参照)。日本は日本原子力研究開発機構と三菱重工業が研究開発を行い、2050年ころの実用炉運転を目指している。また、日本とフランス・アメリカは2008年「ナトリウム冷却高速炉」の研究・開発で協力するという覚え書きを交わした(http://www.meti.go.jp/press/20080201008/G_MOU.pdf)。この覚え書きでは“増殖”が抜けていることからもわかるように、プルトニウムの消費をおもな目的としていて、必ずしも三国の足並みが増殖で一致しているわけではない。

日本原子力研究開発機構福井本部 http://www.jaea.go.jp/04/turuga/anncer/PDF/zu_4-1.pdf

(6) 原子炉の構造

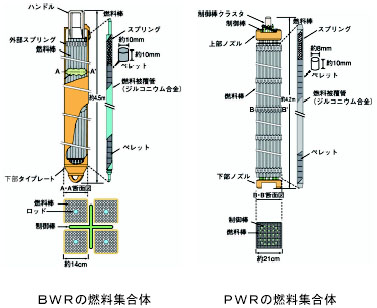

原子炉の炉心は、燃料棒を数百本束ね、さらに中性子を吸収し核分裂を調節する制御棒からなる燃料棒集合体を、数十から数百集めたものからなる。この炉心は分厚い鉄でできた格納容器に納められ、さらに全体が分厚いコンクリートでできた建物に覆われている。炉心は冷却水で満たされ、その冷却水は、炉心が加熱しないように毎秒3mという速さで循環している。さらに冷却水は、中性子の減速、放射能の遮蔽という重要な役割も果たしている(4・3の(3)参照)。

ウラン235を3%程度まで濃縮した錠剤状の酸化ウランを、直径1cm、長さ4mのジルコニウムのさやに詰めたものが燃料棒である。この酸化ウランをつくるまでがアメリカの技術で、酸化ウランを錠剤状(ペレット)にしてジルコニウムに詰める工程は日本で行っている。

核反応中はジルコニウムのさやの中心部は2000℃にもなる。ジルコニウムの融点は1900℃だが、1000℃を越えると水蒸気との反応が始まるので、さやの表面は300℃に抑えている。つまり、燃料棒の中心から端までのわずか5mmで1700℃の温度勾配をつくらなくてはならない。そのために冷却水を毎秒3mもの速さで循環させているわけであるが、いかに微妙な技術かがわかる。

|

|

| 図4-9 核燃料 経済産業省原子力安全・保安院 http://www.enecho.meti.go.jp/e-ene/handbook/04_sikumi/4301_nenryo_a.html |

図4-10 原子力発電所の中央制御室 東京電力電気・電力辞典 http://www.tepco.co.jp/corp-com/elect-dict/ |